マイナ保険証への移行で医療機関に求められる対応とは?回線や認証用機器の拡充による利用率アップで医療DX推進体制整備加算の対象に!

この記事のポイント

- 2024年12月2日より紙の保険証新規発行が廃止、マイナ保険証へ移行

- 医療機関ではインターネット回線や認証用機器など環境整備が急務

- 医療DX推進体制整備加算の対象となり、医療機関にも大きなメリット

2024年12月2日より、紙の健康保険証の新規発行が原則廃止となり、マイナンバーカードの保険証利用(以下、マイナ保険証)の本格稼働が始まりました。

医療機関では来院される患者さまへマイナ保険証の利用推奨を案内することが求められており、利用数増加に向けた環境整備が必須となっています。特に重要となるのが、オンライン資格確認に必要な「インターネット回線」と「認証用機器」の安定的な稼働です。システムの安定性を確保するためのバックアップ対策は、今後の医療機関運営において重要な課題となります。

さらに、マイナ保険証の利用率によって医療DX推進体制整備加算が変わるため、適切な環境整備を行うことは医療機関にとって大きなメリットとなります。本記事では、医療機関におけるマイナ保険証への対応に必要な環境整備と、ctcが提供する高信頼なインターネット回線サービスや認証用機器について詳しくご紹介します。

オンライン資格確認用の回線や認証用機器の導入。医療機関に求められる環境整備とは?

2024年12月に施行された「紙の保険証」の新規発行停止により、マイナ保険証の本格稼働がいよいよ始まりました。すでに多くの医療機関でオンライン資格確認用のインターネット回線や認証用機器の導入が進められていますが、今後はより一層、システムの安定稼働が重要となります。

また、厚生労働省によると2025年春以降にはマイナ保険証のスマートフォン搭載が実現される見込みで、AndroidおよびiPhoneともにリリースが予定されています。これに対応するために、今ある顔認証付きカードリーダーだけではなく、新たに読み取り用の汎用リーダーを設置することも求められるようになるでしょう。

日々の診療においてマイナ保険証での資格確認をスムーズに行うことは、医療機関に求められる、患者さまへの基本的な対応の一つとなります。システムの安定稼働を支える環境整備は、医療機関にとって優先度の高い課題といえるでしょう。

マイナ保険証への移行に伴って医療機関でやるべきこと

医療機関が整備すべき環境は、大きく4つの観点に分類されます。一度に全てを整備する必要はありませんが、機器の導入や回線の契約には一定の準備期間が必要となるため、早めの検討が重要です。

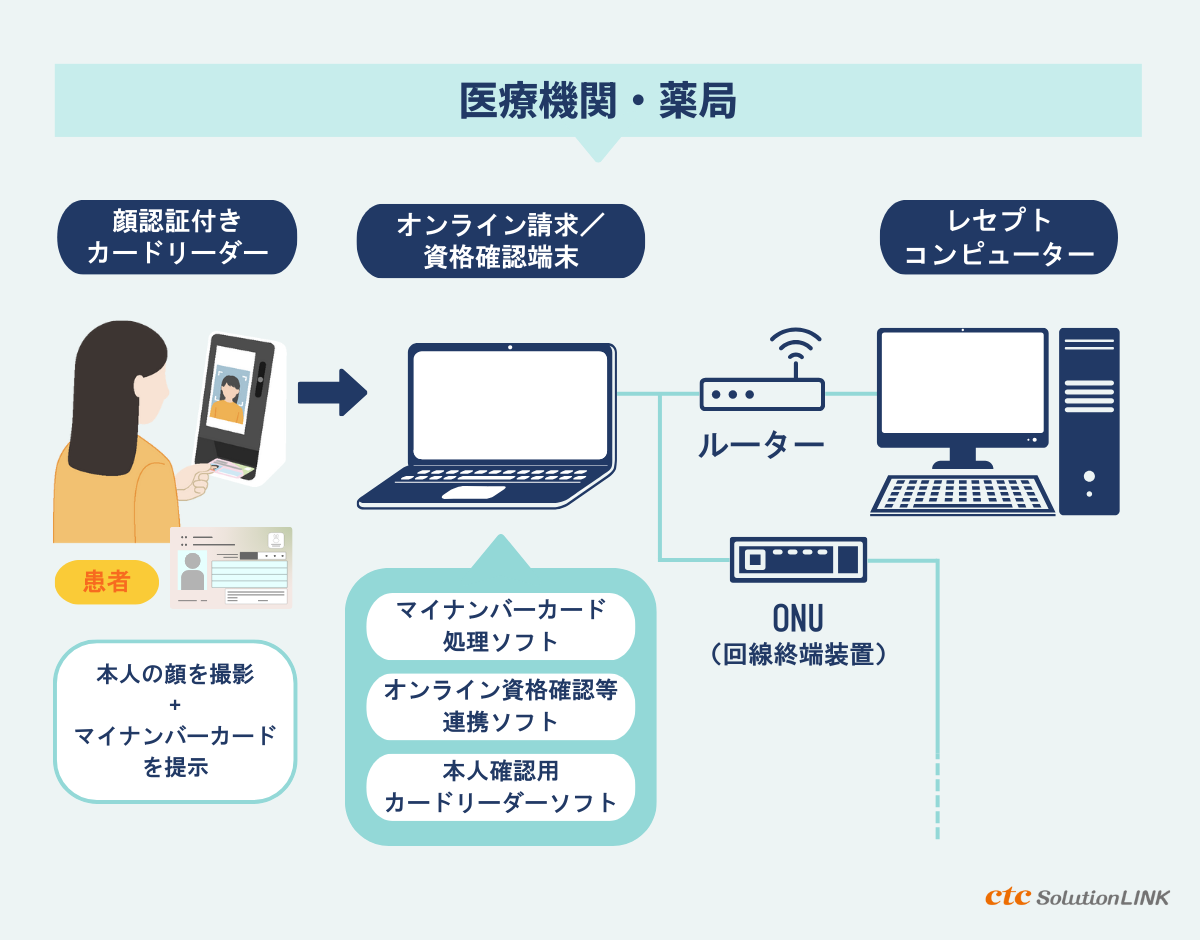

①オンライン資格確認等システムの導入

マイナ保険証による資格確認を行うためには、基本的な機器やシステムの導入が必須です。顔認証付きカードリーダーを使用することで、厳格な本人確認が可能となります。また、オンライン資格確認システムと連携するためには、レセプトコンピュータや電子カルテシステム等の改修が必要です。

- 顔認証付きカードリーダーの設置

- オンライン資格確認用端末の準備

- レセプトコンピュータの改修

②安定したネットワーク環境の確保

オンライン資格確認を確実に行うためには、安定した通信環境が不可欠。専用回線の導入により、一般のインターネット回線よりも安定した通信を実現できます。また、回線障害に備えたバックアップ回線の検討も重要です。

- 専用のインターネット回線の導入

- バックアップ回線の検討

③運用体制の整備

新しいシステムの導入には、スタッフの理解と適切な運用が欠かせません。システムトラブル時の対応手順を事前に確立しておくことで、混乱を最小限に抑えることができます。

- 受付スタッフへの教育・研修

- トラブル発生時の対応手順の確立

④安全対策の徹底

個人情報を扱うシステムとして、セキュリティ対策は必須。またスムーズな運用のためには、患者さまへの丁寧な説明と案内も重要となります。

- セキュリティ対策の実施(ウイルス対策ソフトの導入、定期的なセキュリティアップデート)

- 患者さま説明用の資料準備(案内掲示、問い合わせ対応マニュアルの整備)

マイナ保険証への対応で、医療DX推進体制整備加算の対象に

マイナ保険証への対応は、医療機関にとって新たなメリットにもつながります。2024年10月より、医療DX推進体制整備加算の評価基準にマイナ保険証の利用率が加わりました。適切な環境整備を行い、一定の利用率を達成することで、診療報酬上の加算を得ることができます。

医療DX推進体制整備加算とは?算定するための施設基準

医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認により取得した診療情報や薬剤情報を実際の診療に活用できる体制を整備し、電子処方箋および電子カルテ情報共有サービスを導入することで、質の高い医療を提供するための医療DXへの対応を評価する加算制度です。

施設基準(医科医療機関)

- オンライン請求を行っていること。

- オンライン資格確認を行う体制を有していること。

- (医科)医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。

(歯科)歯科医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。

(調剤)保険薬剤師が、電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。 - (医科・歯科)電子処方箋を発行する体制を有していること。(経過措置 令和7年3月31日まで)

(調剤)電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。(経過措置 令和7年3月31日まで) - 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置 令和7年9月30日まで)

- マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。(令和6年10月1日から適用)

- 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。

- (調剤)電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。

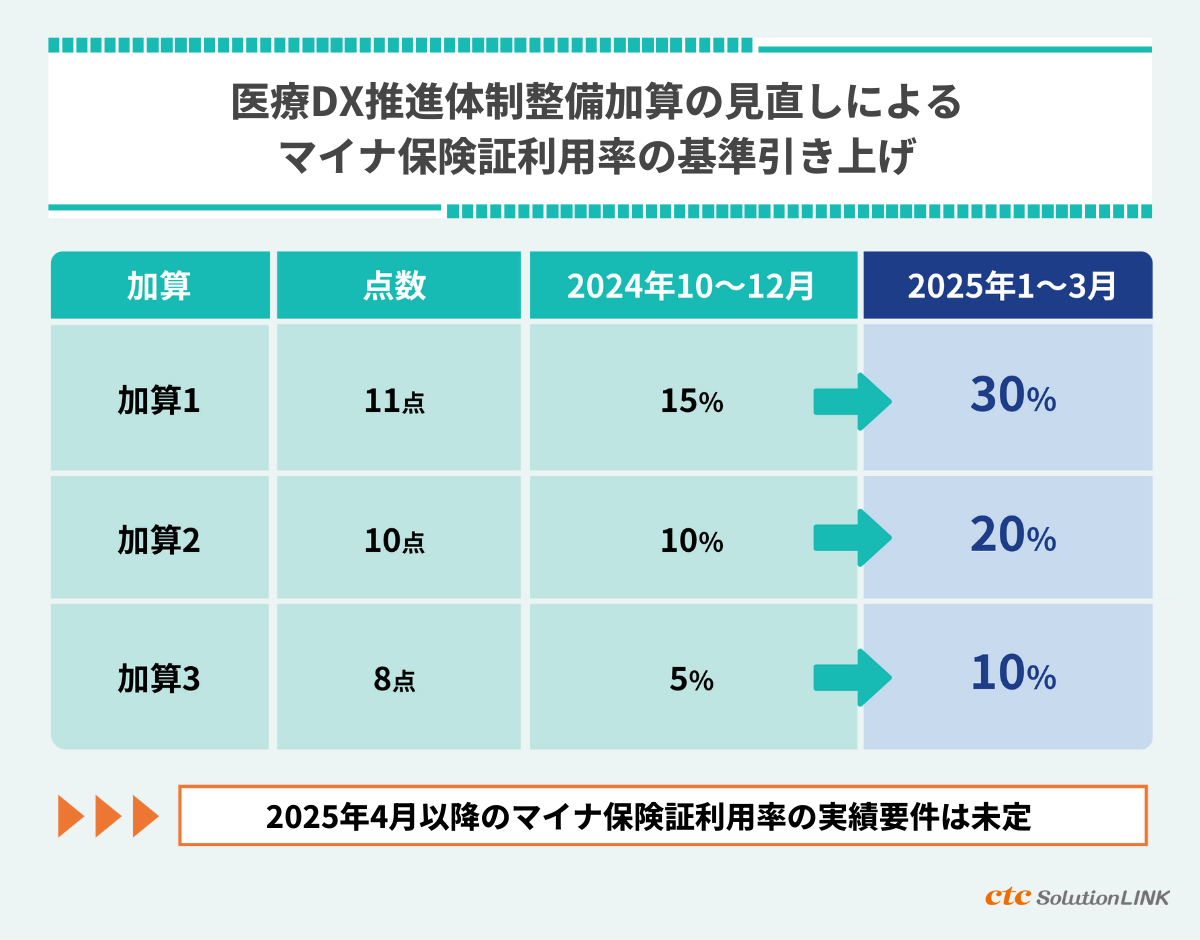

マイナ保険証の利用率に応じた点数の段階的な引き上げを実施

医療DX推進体制整備加算は、見直しによって以下の3つの施設基準と点数が設けられています。

【加算1】11点(歯科10点、調剤7点)

[施設基準(医科医療機関)]

- マイナンバーカードの健康保険証利用について、十分な実績を有していること。

- マイナポータルの医療情報等に基づき、患者さまからの健康管理に係る相談に応じること。

【加算2】10点(歯科8点、調剤6点)

[施設基準(医科医療機関)]

- マイナンバーカードの健康保険証利用について、必要な実績を有していること。

- マイナポータルの医療情報等に基づき、患者さまからの健康管理に係る相談に応じること。

【加算3】8点(歯科6点、調剤4点)

[施設基準(医科医療機関)]

- マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を有していること。

これら3段階の点数はマイナ保険証の利用率をもとに算出されます。2024年10月より基準が設定され、2025年1月以降は段階的に基準が引き上げられる予定となっています。

■2024年10〜12月期の基準

加算1:利用率15%の場合

加算2:利用率10%の場合

加算3:利用率5%の場合

■2025年1〜3月の基準

加算1:利用率30%の場合

加算2:利用率20%の場合

加算3:利用率10%の場合

システムの安定稼働に向けたバックアップの重要性

医療機関にとって、システムや機器の故障・停止は深刻な問題となります。

資格確認業務の停滞は患者さまの待ち時間増加を招き、質の高い医療サービスの提供が難しくなる可能性が高まるだけでなく、医療DX推進体制整備加算の算定にも影響を与える可能性があります。そのため、適切なバックアップ対策の実施が重要となります。

インターネット回線のバックアップが必要な理由

医療機関における通信の重要性は、年々高まっています。支払基金の統計によると、オンライン資格確認は1医療機関あたり1日平均40〜50件の利用(支払基金統計2023年度)があり、保険証廃止後は原則として全ての来院患者さまでの利用が想定されます。回線障害による資格確認の停止は、診療報酬の査定リスクにも直結する重大な問題となります。

また「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」では、医療機関での診療継続性の確保や通信経路の安全性確保が求められています。特に代替手段の確保による可用性担保は、重要な要件として位置づけられています。

このように、通信の重要性とガイドラインの要件をふまえると、インターネット回線のバックアップ対策は、医療機関にとって必要不可欠な取り組みといえます。

認証用機器のバックアップが求められる背景

2021年の医療施設調査によると、診療所の1日あたりの平均外来患者数は48.9人にのぼります。認証用機器の故障は、この多くの患者さまの受付業務に影響を及ぼします。特に朝一番の受付集中時間帯での故障は、待合室の混雑など、深刻な混乱を引き起こす可能性があります。

そこで、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」では、医療機関におけるシステムの安全管理と安定的な運用のために、以下のような対策を求めています。

-

診療に必要な機器の予備系統の確保

認証用機器やネットワーク機器の予備を用意することで、主たる機器の故障時にも診療業務を継続できる環境を整備します。

特に顔認証付きカードリーダーについては、受付での利用頻度が高いため、予備機の確保が推奨されます。 -

データ処理系の冗長化

オンライン資格確認システムに関わるサーバーやネットワーク機器について、システムの二重化や複数経路の確保により、単一障害点をなくします。これにより、機器やシステムの一部に不具合が発生しても、業務を継続できる環境を実現します。 -

具体的な運用継続計画の策定

システム障害時の対応手順を明確化し、スタッフ間で共有します。例えば、認証用機器の故障時の代替運用手順や、ネットワーク障害時の連絡体制、復旧までの一時的な運用方法などを事前に定めておくことで、トラブル発生時も混乱なく対応できます。

これらの対策は、医療機関の規模や診療形態に応じて適切な方法を選択することが重要です。特に予備機器の確保については、初期投資とのバランスを考慮しながら、計画的な導入を検討することが推奨されます。

ctcのインターネット回線「ビジネスコミュファ」。ニーズに応じた認証用機器の導入もトータルサポート

保険証の新規発行が原則停止となり、廃止まで残り1年と迫る中、医療機関ではすみやかな環境整備が求められる状況です。

ctcは、これまで医療・ヘルスケア業界のデジタル化・業務効率化に数多く取り組んできました。医療システムのコンサルティングからアプリケーション、インフラの構築・導入まで、豊富な実績を有しています。

ctcが提供する「ビジネスコミュファ」は、安定した高速通信に加え、充実したバックアップ体制を備えたインターネット回線サービスです。また、認証用機器の導入サポートも行っており、インターネット回線と機器のセットでのトータルサポートにより、医療機関の確実なマイナ保険証対応をサポートいたします。

オプションサービスでレセプトオンライン請求やオンライン資格確認にも対応!

ctcでは、ビジネスコミュファ回線を利用し、厚生労働省のガイドラインに準拠したネットワーク接続環境で、レセプトのオンライン請求やオンライン資格確認をご利用いただけるオプションサービスをご用意しています。

300円(税込330円)を追加するだけで、「レセプトオンライン請求」が安価に利用可能。高いセキュリティが要求されるオンライン請求情報において、厚生労働省が定めた接続方式(IP-VPN接続)で安全なレセプトデータの受け渡しができます。

また、オンライン請求/オンライン資格確認端末として厚生労働省要求仕様及び提供構成を満たしたスペックの端末提供も可能です。必要な機器および周辺機器(ルーター)の提供・設置から初期設定、保守サポートまでctcにてトータルで支援するパックもご用意しています。

医療機関での円滑なマイナ保険証対応に向けて、インターネット回線から認証用機器まで、必要な環境整備について、ぜひctcにご相談ください。経験豊富な担当者が、状況に応じた最適なソリューションをご提案いたします。

▼出典