レガシーシステムとは?「2025年の崖」が示す課題とDX推進の必要性

レガシーシステムとは、新しい技術への更新をせずに古くなってしまったシステムのことを指します。UnixやWindowsが台頭する以前、多くの企業ではメインフレームやそれを小型化したオフコン(オフィスコンピューター)と呼ばれるコンピューターを使ったシステムを利用していました。

レガシーには「遺産」という意味があり、主にIT分野では、最新技術を適用することが困難なシステムをレガシーシステムと呼んでいます。

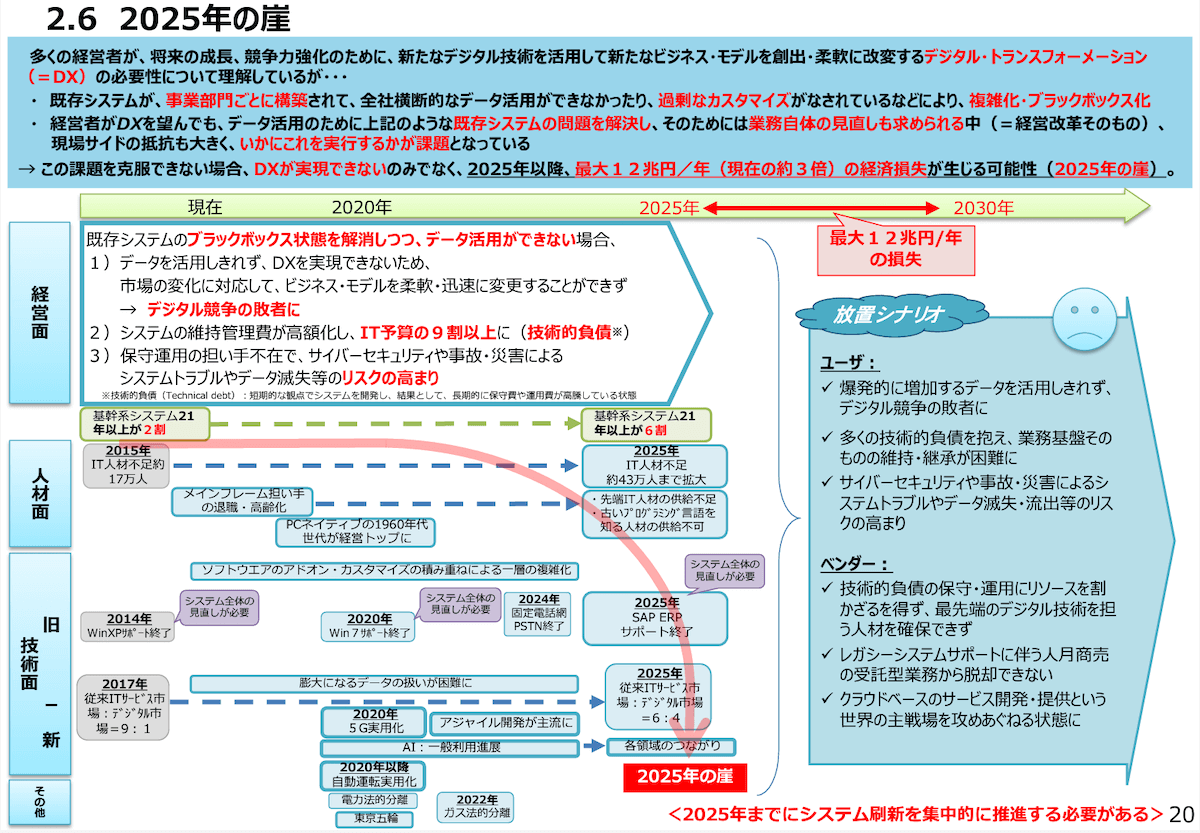

DX推進にあたり、「2025年の崖」という言葉を聞いたことはありませんか?

これは、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート~ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開~」で警鐘が鳴らされたものです。既存のシステムが事業部門ごとに構築され、全社横断的なデータ活用ができない状況や、過剰なカスタマイズによる複雑化・ブラックボックス化が、DX推進の障害になると示唆。

この課題を克服できない場合、DXが実現できないだけでなく、2025年以降、年間で最大12兆円の経済損失が生じる可能性があると言われています。

あらゆる産業において、新たなデジタル技術を使ってこれまでにないビジネス・モデルを展開する新規参入者が登場し、ゲームチェンジが起きつつあります。こうした中で、各企業は競争力維持・強化のために、DXをスピーディーに進めていくことが肝要です。

ところが経営者がDXを望んでも、既存システムの複雑化・ブラックボックス化が障害となり、データ活用ができない場合、市場での競争力が低下したり、システムの維持管理費が高額化したりといったデメリットや、システムトラブルやデータ滅失のリスクが高まることも指摘されています。

レポートには経済損失が高まる「2025年までにシステム刷新を集中的に推進する必要がある」とまとめられています。

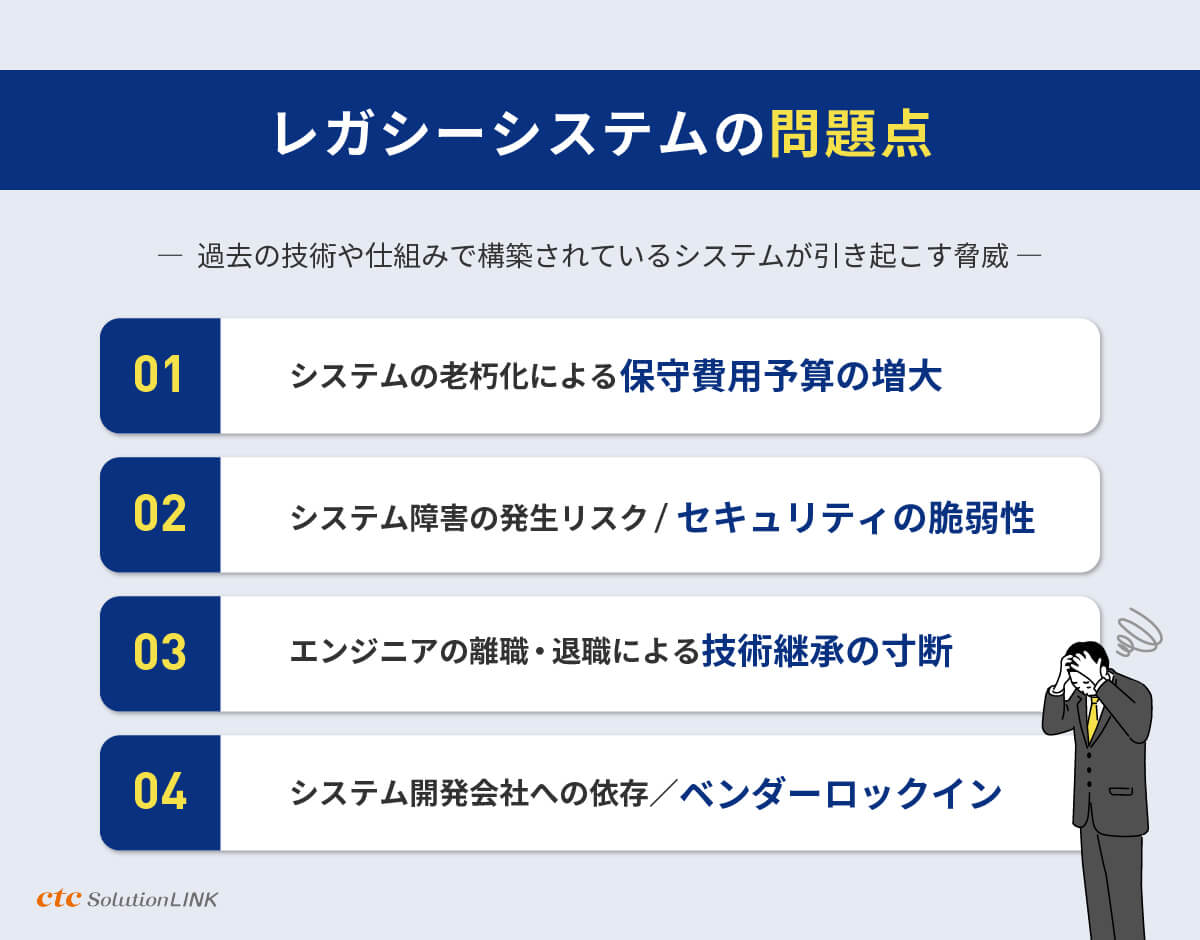

なぜ、レガシーシステムがDX推進の障害とされているのか?

市場での競争力維持や強化のため、避けて通ることができないDX。なぜ、レガシーシステムがDX推進の妨げとなるのでしょう。以下にポイントを整理してみます。

●システムの老朽化による保守費用予算の増大

近年は扱うデータ量が膨大になり、古くなったレガシーシステムの処理能力を超えてしまうことが少なくありません。その結果、システムがダウンしてしまえば、企業の信頼を損なうことも考えられます。老朽化したシステムを維持するためには、巨額の保守費用が必要となり、年を追って経営を圧迫していくことでしょう。

なお前述の「DXレポート」でも、2025年以降のメンテナンスコストはIT予算の9割以上を占めると予測。保守費用に予算のほとんどを使い、新しいシステムに回せないケースも考えられます。

●エンジニアの人材不足による技術継承の断絶

レガシーシステムの多くが1980年代に導入されたことから、必然的にシステムを熟知し、改修に対応できるエンジニアの高齢化が進んでいます。

たとえば1950年代に開発されたプログラミング言語「COBOL(コボル)」は、日本の経済成長と呼応するように多くのシステムで使われてきました。ところがその後のプログラマーは新しい言語へ流れたため、COBOLに対応するエンジニアが世界的に高齢化している現状があります。

古い技術やプログラミング言語に熟知したエンジニアが離職・退職してしまうと、改修に必要な技術や知識が継承されず、運用そのものが危ぶまれる事態もあるため注意が必要です。

●システム会社への依存/ベンダーロックイン

自社の基幹システムの開発や保守・運用を、専門のシステム会社に任せている企業は少なくないでしょう。長年にわたってベンダーに任せっきりにしてしまうと、システム面の判断を自社で行うことができません。こうした状態を「ベンダーロックイン」と言います。

ベンダーロックインした企業は、交渉力が低下することで改修コストが増大したり、ベンダー側にメリットがない改修を断られたりと、多くの不利益が生じます。

レガシーシステムの障害はこれだけではありません。

古いシステムに応急処置を重ねながら使い続けることで、システムのパフォーマンスが低下し業務効率に悪影響を与えます。「働き方改革」が叫ばれて久しい今、レガシーシステムが改革の妨げとなっては元も子もありません。

また、レガシーシステムを使い続けていれば、新しいシステムを求めるクライアントと連携することができなくなり、別の取引先に変えられるなど、機会損失につながる可能性もあることでしょう。

レガシーシステム脱却の第一歩は「クラウドリフト」。Windows Server 2012サポート終了に備えを

ここまで読み、多くの企業でレガシーシステムが現存する中、DX推進の妨げとなるため、いち早く刷新すべきことが理解できたのではないでしょうか。

頭を悩ませるレガシーシステムからの移行の、鍵を握る一つが「クラウドリフト」です。クラウドリフトとは、自社内に設置し運用されているオンプレミス環境の業務システムを、そのままクラウド環境に移行することを指します。

クラウド化と聞くと、新しいシステムを構築する手間を感じるかもしれませんが、クラウドリフトでは、可能な限りそのままの状態で移行するため、期間も手間も比較的少なく済ませられます。

なお、似た言葉に「クラウドシフト」がありますが、クラウドリフトではシステムに改修を加えず、クラウドシフトではシステムの改修や開発がともなう点で異なります。

- 短期間でクラウド化を可能に

システムを新たに開発するとなると、相応の期間が必要です。クラウドリフトは新しいシステムを構築するのではなく、オンプレミス上のシステムをクラウドへ移行するため、短期間でクラウド化が実現できます。 - 導入コストを削減

レガシーシステムからの脱却が進まない大きな理由の一つが、導入コストがかかる点です。先ほど、老朽化したシステムを維持するために巨額の保守費用が必要であり、新たな開発に予算が割けないという指摘をしましたが、そもそもクラウドリフトの場合は開発費用が発生しません。

またクラウド化することで、サーバーなどのハードウェア機器の購入費用やメンテナンス費用も不要になります。 - IT管理者の運用負荷や障害対応を削減

オンプレミスのシステムでは、サーバーなどのハードウェア機器に障害が起こると、自社のIT管理者で対応したり、委託業者に対応をオーダーしたりと、人的コストがかかります。機器のトラブルは24時間365日、いつ発生するかわからないため、運用負荷は相当なもの。クラウド化が図れれば、サーバーのメンテナンスはクラウド業者が行うため、IT管理者の運用負荷や障害対応の削減につながります。 - BCP対策

「BCP」とは、企業が自然災害や火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合に、損害を最小限にとどめつつ、事業の継続や早期復旧を可能にするための計画のことを言います。クラウド業者では一般的な企業よりも高いセキュリティ対策が施され、データ自体もクラウドに保管されているため、オンプレミスのシステムよりBCPの観点からも安全だと言えるでしょう。

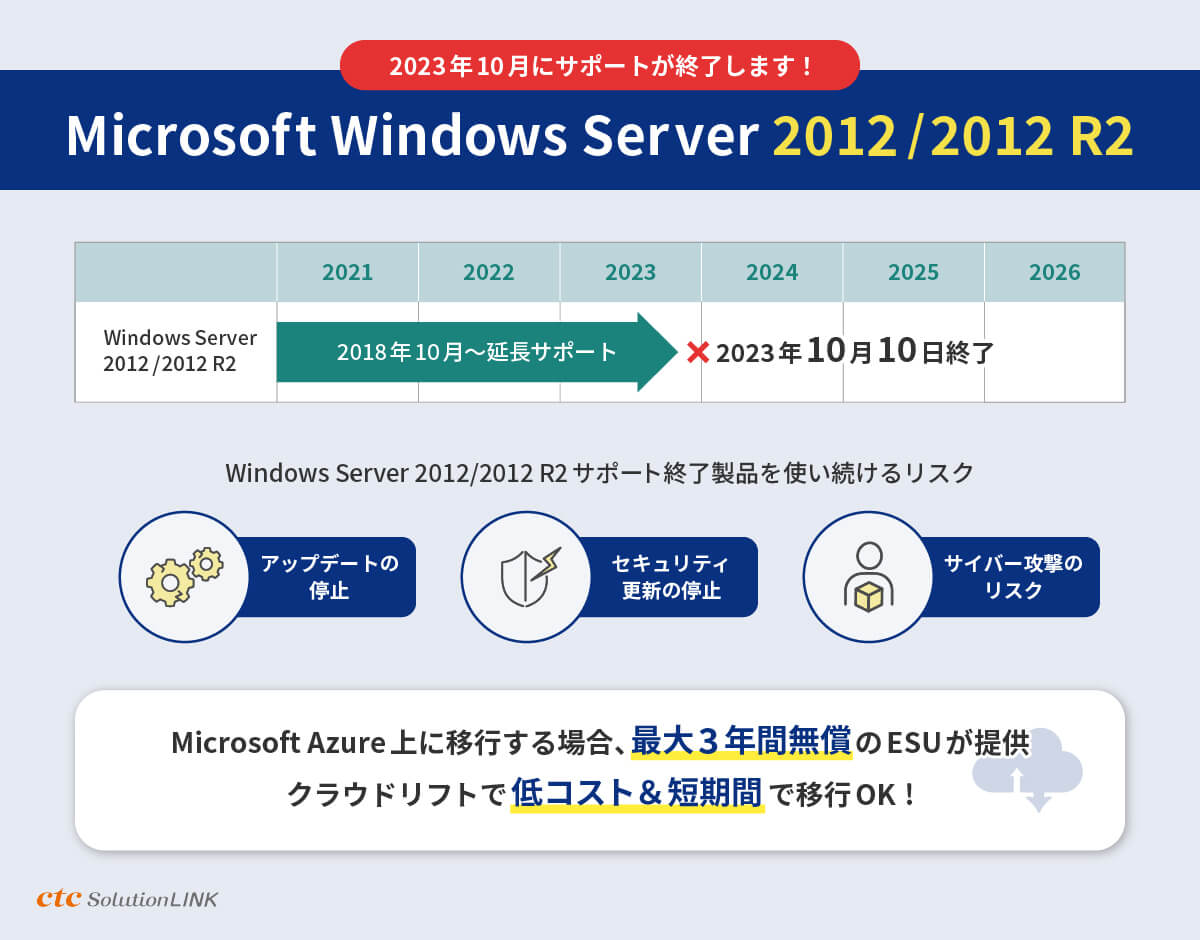

Windows Server 2012 / 2012 R2のサポート終了

レガシーシステムからの移行を進めるべきもう一つのトピックスとして、2023年10月に迎える「Windows Server 2012/2012 R2のサポート期間終了」が挙げられます。

一部の企業ではデータベースサーバーなどでこのサーバーOSを使っており、サポートが終了すると、新たに発見されたセキュリティの問題に対処する更新プログラムが提供されなくなり、リスクが高まる恐れがあります。

そのためMicrosoftから、「拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)」が発表されました。2023年10月のサポート終了後も、ESUを購入すればWindows Server 2012/2012 R2を使い続けることができます。

ただしオンプレミスでESUを利用する場合、物理サーバーの台数によって購入費用がかさみ、大きなコスト負担となる可能性があります。MicrosoftのクラウドサービスであるAzureに移行する場合は、最長3年間無料でESUが利用できるため、Windows Server 2012を継続して使いたい、もしくは残された期間でのバージョンアップが難しい場合は、3年間の間にAzureへの移行を検討するのも良いでしょう。

ctcでは、Windows Server 2012/2012 R2の延長サポート終了を見据えて、クラウドリフトを進めることをご提案しています。

レガシーシステムからの脱却はctcがサポート

レガシーシステムのクラウド移行も、ctcにお任せください。

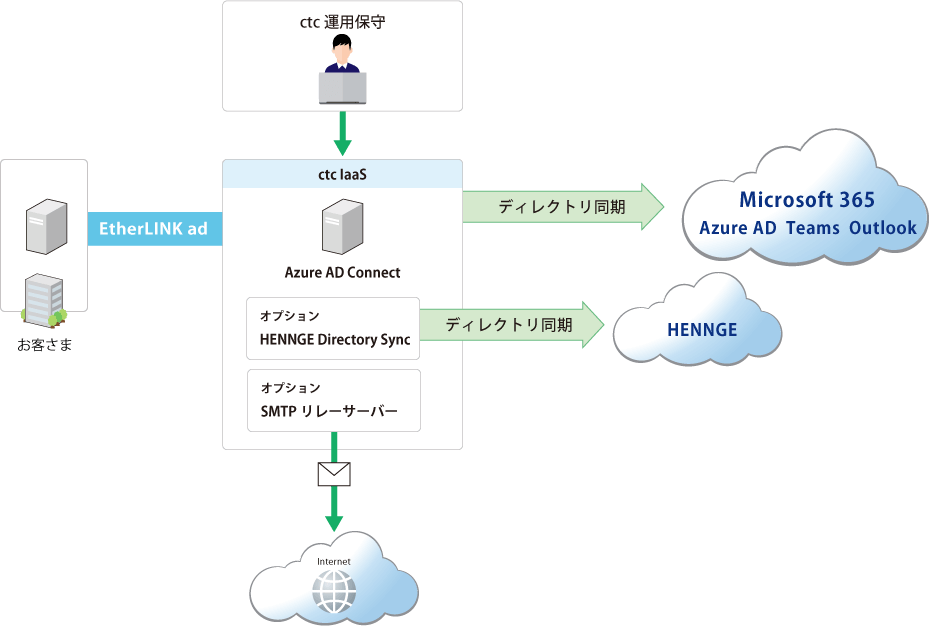

ここからは、クラウド移行にあたって当社がご提供可能な「マネージドAzure AD Connect/Microsoft」「AWS/Amazon」と、「ネットワーク環境」のサポート体制についてご紹介します。

ctc取り扱いサービス「マネージドAzure AD Connect/Microsoft」「AWS/Amazon」

●マネージドAzure AD Connect/Microsoft

Azureではコンピューティングやネットワーク、ストレージといったインフラサービスから、セキュリティ、データ分析など幅広い機能が提供されています。

たとえば「Azure AD Connect」は、Active DirectoryとAzure ADでアカウント情報を同期し、同じユーザー名・パスワードで各情報システムにアクセスすることを可能にするツール。また、「Azure Backup」は、AzureのIaaS VMやPaaSサービス、オンプレミスのデータのバックアップと復元に使用でき、クラウドリフトにも有効です。

ctcの「マネージドAzure AD Connect」は、ctcマネージドクラウド上にAzure AD Connectサーバーを提供し、保守・メンテナンスを行うサービス。同期するOUの指定、Azure ADへの同期設定までの初期設定を行い、オプションでSMTPリレーサーバーの機能を含めることも可能です。

本サービスでは、マネージドクラウドの標準サービス(IaaS)の上に、Azure AD Connectのソフトウェア(基本ソフト)を設置。運用面では、ICT窓口、障害復旧対応、問い合せ対応も支援します。

「オンプレADとAzure ADのアカウント管理がまとまっていない」「Azure AD Connectを導入したいがやり方がわからない/使用感を確かめたい」「オンプレでAzure AD Connectサーバーを構築すると運用管理が面倒」といったお悩みを、このサービスが解決します。

●AWS/Amazon

「AWS(Amazon Web Services)」は、Amazonが提供するクラウドコンピューティングサービス。サービスの種類が非常に多く、レガシーシステムのクラウド移行の選択肢として有効です。

ところが、AWSではクレジットカード払いが基本となるため、導入をためらう企業もあることでしょう。

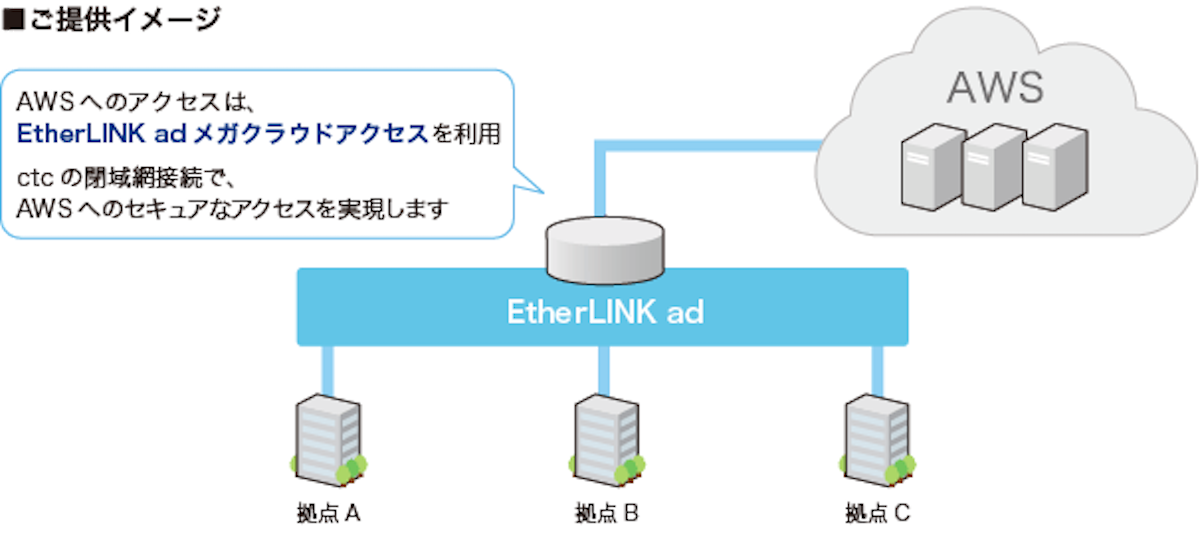

ctcでは、当社のネットワークサービスを利用することで、インターネットとは隔離されたセキュリティの高い閉域網でAWSへアクセスできるサービスをご用意しています。

AWS利用料金の請求はctcより行うため、お客さまは日本円でお支払いが可能。また、ctcがAWS上で必要な閉域接続環境を構築代行し、回線提供から構築までワンストップでお任せいただけます。

クラウド移行によりインターネット経由でデータ通信を行うことに不安を覚えたり、AWSへ接続するためのネットワーク設定が分からなかったりする際は、このサービスが便利です。

お客さまのシステム用途に合わせたクラウド・ネットワーク環境を再構築

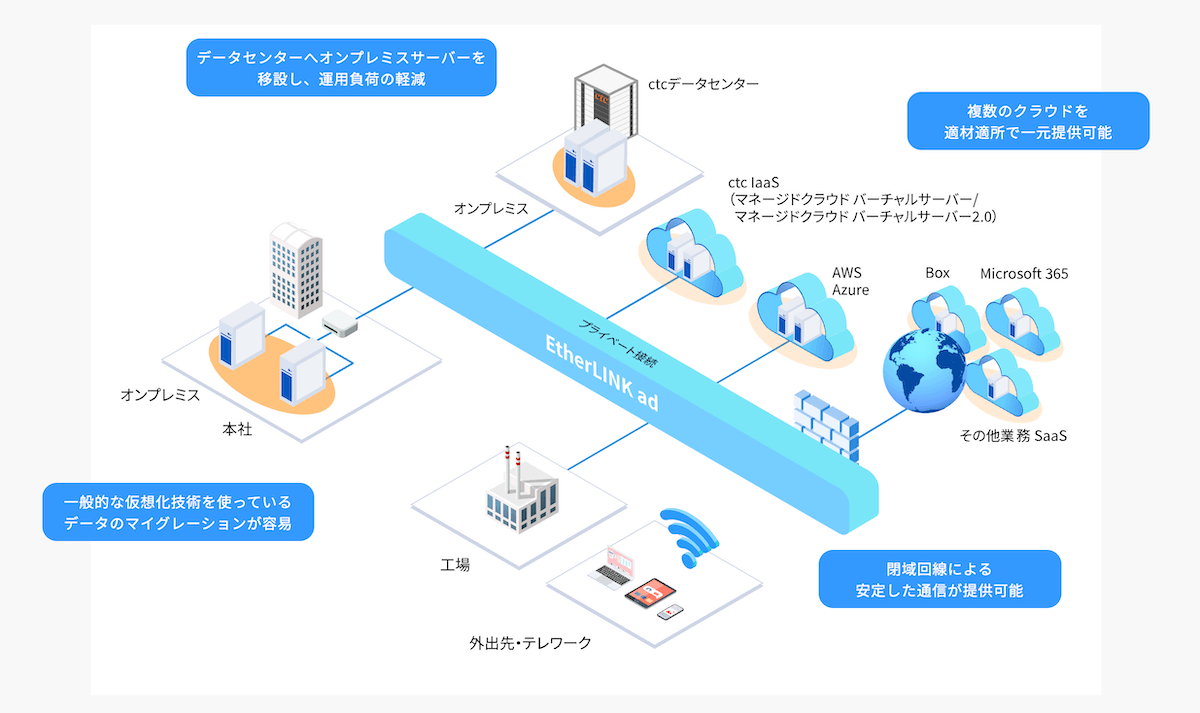

ビジネス全体でクラウド活用が加速している現在、さまざまなクラウドを柔軟に組み合わせた運用が大切です。

ctcはお客さまのシステム用途に合わせたクラウド・ネットワーク環境を再構築し、各クラウドのメリットを最大限に活かす構成をご提案しています。また、各サービスを一元提供することにより、運用負荷の軽減やランニングコストの最適化を実現しています。

クラウドサービスの導入サポートにはじまり、実装・構築、運用・監視に関するサービスをワンストップで対応。ニーズに合致したマネージメントサービスのご提供により、お客さまはシステムトラブルに時間を割かれることなく、コア業務に集中していただけます。

まとめ

2018年に公表された経済産業省のDXレポートでは、「システムのブラックボックス化がレガシー問題の本質」と明記され、多額の経済的損失が起こるとされる2025年までに、システム刷新を集中的に推進するなど、計画的なDX推進を促しています。

その後、2020年初頭より新型コロナウイルス感染症が徐々に拡大し、生活様式や企業活動が大きく変化する「ニューノーマル」への適応が迫られることになり、DXに対応できた企業とそうでない企業とで、大きな差が生まれる結果となりました。

「2025年の崖」が間近に迫っている中、まず自社で何をやるべきなのかを明確にし、必要に応じて外部ベンダー企業のサポートを受けることをおすすめします。「自社がやるべきことがわからない」場合も、専門家が伴走すればクリアになるはずです。早めに相談をし、段階的に無理なくノウハウを得ながら自社システムを刷新していきましょう。ご検討の際はぜひctcにご相談いただけますと幸いです。