生成AIで変わる働き方。人手不足が深刻化する時代に、企業が取り入れたい業務効率化の手段

この記事のポイント

- 深刻化する人手不足の中、業務効率化は待ったなしの課題

- 生成AIにより文章作成、サポート、FAQ対応などの業務負担を軽減

- ctc AI-Chatなら安全かつ手軽に生成AIを導入・活用できる

日本の労働人口は減少傾向にあり、将来的な人手不足は深刻な問題となっています。パーソル総合研究所の推計によれば、2030年には労働需要7,073万人に対し、労働供給は6,429万人と見込まれており、約644万人もの人手が不足すると予測。帝国データバンクの調査(2025年1月時点)でも、53.4%の企業が正社員不足を感じており、非正社員の不足も30.6%に達するなど、人材不足は広範囲で深刻化しています。

こうした背景の中、限られた人員で業務を効率的に回すことは、多くの企業にとって必須の課題です。しかし、現場では、資料や議事録などの文章作成に多くの時間を費やしてしまったり、経験の浅い従業員へのフォローが手薄になったり、社内FAQ対応に追われたりと、生産性を低下させる要因が依然として多く存在しています。

そこで、こうした課題を解決する手段として、「生成AI」に大きな注目が集まっています。生成AIは、文章生成や情報整理、ナレッジ共有といった、日常的に行う業務を効率化できる可能性を秘めています。

本記事では、生成AIの概要と具体的な活用方法、そして導入時の注意点を解説。安全かつ実践的に利用できる「ctc AI-Chat」の特長についてもご紹介します。

人手不足の加速により企業が直面する課題

人手不足は、単なる人数の減少にとどまらず、企業経営に多岐にわたる深刻な課題をもたらしています。帝国データバンクの調査(2025年1月時点)によると、2024年には従業員の退職や採用難、人件費の高騰などを原因とする「人手不足倒産」が342件発生。これは、人手不足が企業の存続を直接的に脅かすレベルにまで達していることを示しています。

この状況は、「時間外労働の上限規制」が、建設・物流などの業種で本格的に適用された、いわゆる「2024年問題」による労働時間の減少、労働者の高齢化、そして転職市場の活発化といった複数の要因が複合的に作用し、企業が人材を確保することが極めて困難な状況が続いていることからも明らかです。

さらに、労働力不足は、単に「人が足りない」という問題に留まりません。熟練者と新人とのスキル差の拡大、特定の担当者に業務が集中する「業務の属人化」、そしてそれに伴う品質の低下といった副次的な課題も引き起こしています。

こうした状況下で、パーソル総合研究所の調査によると2030年には約644万人の労働力不足が予測されており、企業は生産性の維持・向上を強く迫られています。もはや、業務効率化は企業の「選択肢」ではなく、変化に対応し生き残るための「必須条件」となっているのです。

文章作成や社内FAQなど、コア業務を圧迫する作業は業務効率化を

会議の議事録や報告書などの作成に多くの時間がかかり、担当者が本来注力すべきコア業務の時間を削られてしまうという課題。特に、文書作成の手順やフォーマットが統一されていない場合、確認や修正のやり取りが増え、さらに多くの工数を消費してしまうことも少なくありません。

また、経験の浅い従業員へのサポートが十分に行き届かなくなると、業務品質やスピードにばらつきが生じ、組織全体のパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。さらに、社内FAQへの対応が繰り返し発生し、その都度、限られた人員の工数を消費し続けてしまうことは業務効率を著しく低下させる要因にもなり得るのです。

業務の属人化が進む一方で、必要な情報が各所に散在していると検索性が低下し、目的の情報にたどり着くまでに時間がかかってしまうことも。こうした状況は、生産性の低下に直結します。

これらの課題を解決する有効な手段として、文章生成や情報整理、ナレッジ共有などを効率化できる「生成AI」の活用をおすすめします。

生成AIとは?企業が活用することで得られる効果

生成AIとは、入力された指示(プロンプト)に基づき、文章、画像、音声、プログラムコードといった多様なコンテンツを自動生成する技術のことです。従来のAIがデータ分析や予測といった定型作業を得意としていたのに対し、生成AIは、学習したデータから新たなコンテンツを「創造」し、アウトプットできる点が最大の特長です。

企業が生成AIを活用することで、定型業務や時間のかかる作業を自動化することによる業務効率の大幅な向上や、アウトプットされるコンテンツの品質均一化、さらには経験の浅い従業員への教育負担軽減など、多くの効果が期待できます。具体的な活用例としては、資料や議事録などの文章作成、社内FAQ対応、教育支援、情報整理・要約など多様な業務に適用可能です。

生成AIの大きなメリットは、担当者の経験やスキルに依存せず、一定水準以上のアウトプットを安定的に生み出せる点にあります。これにより、組織全体の業務品質の底上げが期待できます。

一方で、生成AIを導入する際には、情報漏洩や誤情報への対応、そしてアウトプットされるコンテンツの品質管理体制の構築が重要となります。これらの点に留意し、安全かつ効果的に活用していくことが求められます。

企業が抱える課題に対応した、生成AIの具体的な活用方法

生成AIは、企業が抱える様々な課題に対し、具体的な解決策を提供します。ここでは3つの主要な課題とその解決策を見ていきましょう。

1.メール、議事録などの文章作成に時間がかかる

生成AIを活用することで、メールのドラフト作成、会議の議事録要約、報告書作成といった、時間のかかる文章作成業務を自動化できます。これにより、担当者は構成や表現に費やす時間を大幅に削減し、より創造的で戦略的な業務に集中することが可能になります。例えば、会議の音声データから議事録の骨子を生成したり、簡単な指示でメールの返信文を作成したりすることで、日々の業務負担を大幅に軽減できます。

2.経験の浅い従業員へのサポートが手薄になってしまう

自社で蓄積されたデータや過去のQ&Aを参照し、社内システムやツールの使い方に関する質問に対して、迅速に回答を提供します。さらに、マニュアルの作成や更新もサポートすることで、従業員が自己解決できる環境を整え、問い合わせ件数の削減にもつながります。

3.社内FAQへの対応による業務負荷が重なる

部署内で共有すべきナレッジは多岐にわたりますが、それらを効果的に管理・活用することは簡単なことではありません。生成AIは、これらの情報をAIが整理・分類し、情報の検索性を高めます。これにより、必要な情報に素早くアクセスできるようになり、過去の知見の再利用も促進されます。結果として、FAQ対応による業務負荷の軽減だけでなく、組織全体の知識共有と活用レベルの向上に貢献します。

生成AI導入時に押さえておきたい注意点

生成AIは便利なツールですが、その導入と活用にあたっては、いくつかの注意点を理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。

まず、機密情報や個人情報を入力しないというルールを徹底し、入力可能な情報の範囲を明確に定義することが重要です。社内で統一された利用ガイドラインを作成し、利用範囲、承認プロセス、禁止事項などを明確に定めることで、情報漏洩リスクを低減できます。

また、生成AIが作成した文章や回答は、必ず人間が確認し、誤情報や不適切な表現、法令違反の可能性がないかを検証しなければなりません。特に、出典や根拠が不明確な情報をそのまま活用することは避け、信頼できる情報源との照合を行う必要があります。

さらに、利用ログや履歴を記録し、万が一問題が発生した場合に原因を特定できる体制を整えておくことも大切です。AIモデルの更新や機能追加が行われた際には、業務への影響や互換性を検証し、必要に応じて利用ルールを見直す柔軟性も求められます。これらの注意点を踏まえ、安全かつ効果的な生成AIの活用を進めましょう。

安全かつ実践的に生成AIを活用できる「ctc AI-Chat」の特長

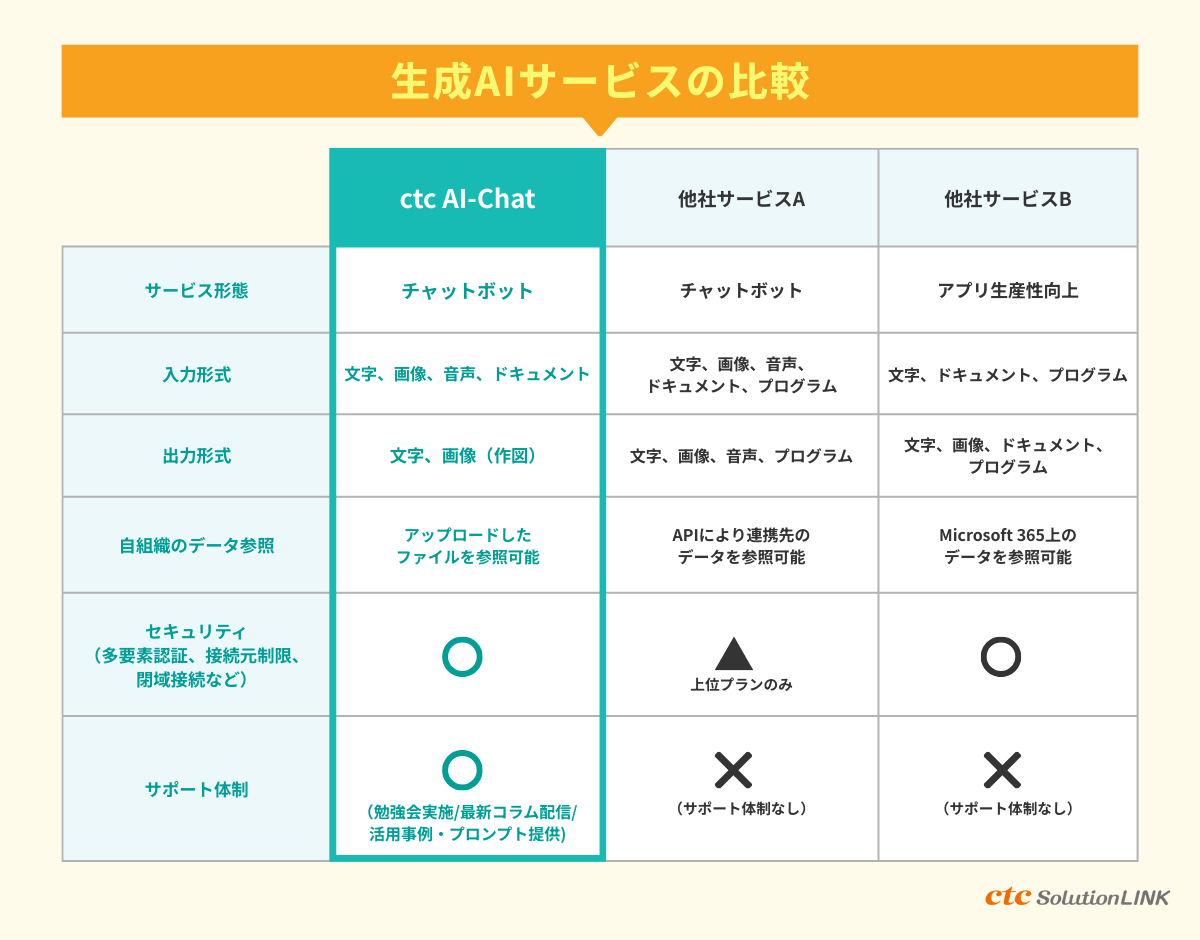

企業が抱える生成AI活用の課題を解決し、安全かつ実践的にAIを活用するためのソリューションとして、「ctc AI-Chat」をご紹介します。

ctc AI-Chatは、Microsoft Azure OpenAI Serviceを活用し、企業でのAIサービス導入から運用までを包括的にサポートするサービスです。社内データとの連携による回答生成、プロンプト保存機能、Web検索機能、画像認識機能など、業務に直結する多機能性を備えています。

さらに、個社単位でのセキュアな環境提供により、情報漏洩リスクを低減し、安心してご利用いただけます。環境構築から保守、アップデート、操作説明、学習コンテンツの提供に至るまで、ctcが一貫してサポートするため、IT部門の負担を最小限に抑えながら、生成AIの導入と活用をスムーズに進めることが可能です。

ctc AI-Chatの主な機能

ctc AI-Chatは、生成AIの能力を最大限に引き出すための、多彩な機能を搭載しています。

-

最新AIモデルへの対応

性能とレスポンスに優れた最新AIモデルを活用しています。GPT5シリーズなど、目的に応じた最適なモデルを選択可能。より精度の高い回答生成や高速な応答が期待できます。 -

プロンプト保存機能

よく利用する指示(プロンプト)を保存・管理し、いつでも素早く呼び出すことができます。これにより、毎回同じような指示を打ち直す手間が省け、作業効率が向上します。お気に入りのプロンプトを登録しておくことで、AIの活用がさらにスムーズになります。 -

会話履歴機能

過去のAIとのやり取りをスレッド形式で管理・閲覧できます。会話の流れを把握しやすく、以前の回答や情報を再利用する際に便利です。また、会話履歴のエクスポートにも対応しており、議事録作成や情報共有にも活用できます。 -

Web検索機能

AIがWeb上の最新情報にアクセスし、その情報に基づいた回答を生成します。これにより、常に最新かつ正確な情報に基づいた応答が可能となり、情報収集や調査業務の効率化に貢献します。 -

画像認識機能

言葉で表現するのが難しい内容でも、画像をアップロードして質問することが可能です。例えば、エラーメッセージのスクリーンショットを提示して原因を尋ねたり、デザインのイメージ画像を共有して同様の画像を生成させたりするなど、視覚情報を活用した多様なコミュニケーションを実現します。 -

自社データ連携

自組織固有の情報(社内ドキュメント、マニュアル、FAQ、過去の問い合わせ履歴など)をAIに学習させることで、社内向けの回答生成を自動化できます。これにより、社内FAQ対応の効率化、担当者の負担軽減、従業員の自己解決促進につながります。 -

作図機能

グラフ、散布図、フロー図、システム構成図など、さまざまな種類の図を作成できます。これにより、複雑な情報を視覚的に分かりやすく表現することが可能となり、報告書やプレゼンテーション資料の作成効率が向上します。 -

音声入力機能

音声でAIに指示や質問を入力できるため、タブレットやデタッチャブル端末での利用時にもスムーズな入力が可能です。タイピングが苦手な方や、両手がふさがっている状況でも、手軽にAIを活用できます。

【参加費無料】ctc AI-Chat体験プログラム実施中

生成AIの活用イメージを具体的に掴んでいただくために、ctc AI-Chatの体験プログラムを実施中です。企業ごとのお困りごとを丁寧にヒアリングした上で、弊社担当スタッフがハンズオン形式でレクチャーを実施します。生成AIの基本的な使い方から、貴社の業務に合わせた具体的な活用方法まで、実践的に学んでいただくことができます。

体験プログラムにご参加いただくことで、各ツールの業務への活かし方が明確になり、すぐに使えるテクニックやAIの効率的な使い方が身につきます。AIを隙間時間で活用し、全体の生産性を向上させるイメージを具体的に掴んでいただくことが可能です。

プログラムでは、実際の業務で頻繁に発生する「議事録作成・社内情報参照」をAIがどのようにサポートするかを体験いただけます。さらに、効果的なAIへの指示(プロンプト)の作り方を学ぶ「プロンプトの作成ワークショップ」や、生成AIの基礎知識から情報システム部門における具体的な活用事例、導入による効果までを網羅的に解説する「生成AIによる業務効率化について」といった内容で構成しています。

体験プログラムにご興味のある方は、お気軽にctcの営業担当までお問い合わせください。貴社の状況に合わせたプログラムをご提案させていただきます。

業務効率化を実現する安心安全な生成AI│ctc AI-Chat

お客さま専用に構築されるセキュアな環境で最新モデルの生成AIサービスを利用可能。導入から運用、さらに保守・アップデートまでctcが実施します。

企業の生成AI導入と効果的な活用方法の提案なら、ctcへお任せを

人手不足が深刻化し、将来的な見通しも厳しい状況下において、企業経営における業務効率化の重要性は増すばかりです。定型業務への時間的制約や、従業員サポートにおけるリソース不足といった課題は、生成AIの活用によって大きく改善される可能性があります。

生成AIは、資料や議事録などの文章作成、社内FAQ対応、ナレッジ共有といった情報システム部門の日常業務を効率化し、担当者がより戦略的な業務に集中できる環境を提供します。中でもctc AI-Chatは、最新のAIモデル、豊富な機能、そして自社データ連携によるパーソナライズされた活用を、安全かつ手軽に実現するソリューションです。社内FAQ対応などにctc AI-Chatを導入することで、情報システム部門の業務負荷軽減、従業員満足度の向上、そしてIT戦略やDX推進といったコア業務へのリソース集中が可能になります。

生成AIの活用イメージが掴みにくい、自社でどのように活用できるか具体的に知りたいという企業様は、ぜひctc AI-Chatの無料体験プログラムをご利用ください。貴社の課題に合わせた実践的なレクチャーを通じて、生成AIがもたらす変化を肌で感じていただけます。ctcは、AI導入・活用に関する豊富な知見とノウハウを活かし、企業の生成AI活用を安全かつ効果的に支援いたします。生成AIの導入・運用に関するご相談は、ぜひctcにお任せください。

▼出典