【医療機関向け】PHSはまだ使える?スマホ導入で病院のデジタルシフトを推進!

この記事のポイント

- 中小病院も含めてPHSからスマホへの移行が進む

- 院内システムとの連携などスマホ利用のメリットに注目

- 単なるPHSの置き換えではなく目的に合った導入が不可欠

病院や医療機関において、院内で使う内線電話としてこれまで広く使われてきたPHS。外線通話の公衆PHSが完全停波した2023年3月以降も、自営型の院内PHSとして既存機器を活用し、引き続き使用しているケースも少なくありません。

しかし、公衆サービスが終了したということは、今後、関連機器の調達が難しくなるケースが想定され、故障した時の修理費の高騰や、新たな端末の入手が困難になる可能性が生じるなど、さまざまな事態が懸念されます。

こうした背景から、中・小規模の病院・医療機関も含めて、スマホへの移行に対するニーズが増しています。加えて、2024年4月から本格化している医師の働き方改革の促進や、業務効率化といった社会的な潮流も移行を後押し。単にPHSからの置き換え、代替品としてのみならず、働く環境の整備や業務効率化、提供医療の質の向上といった観点からも、スマホ導入が必要不可欠になってきているのです。

今回の記事では、病院・医療機関におけるスマホ活用のメリットや、導入にあたって押さえておきたいポイントなどについて解説します。

PHSのサービス終了で加速する病院のスマホ導入。単なる代替えではないスマホのメリット

従来、多くの病院・医療機関が、院内で使用する携帯端末としてPHSを選択してきました。その理由の1つとしては、PHSの電磁波の微弱さが挙げられます。かつての携帯電話と比較した時、PHSの電磁波が非常に弱く、人体や機器に及ぼす影響が少ないとされていたという事情がありました。

しかし現在のスマホは機能が格段に向上し、昔の携帯電話に比べて人体や機器への影響は少なく、PHS同様、院内でも使用できるレベルになりました。さらに安定した通信環境や、内線電話の代替機器という役割にとどまらない多様な機能などが認知され、スマホの導入に踏み切る病院や医療機関が増えています。

では、今後もPHSを使い続けることを想定した場合、どのようなリスクやデメリットが考えられるのでしょうか。

医療機関でPHSを使い続けることのデメリット

-

故障したPHSの交換をしたい、台数を増やしたいという場合に調達が困難

公衆サービスの停止に伴い、今後ますますPHS市場は縮小していきます。当然ながら、既存の危機が故障した際や台数を増やしたい時に、新たな端末を入手することが困難になる可能性が生じます。関連部品や機器の調達も難しくなるため、修理に際しても、コストや時間を要することが予想されます。 -

院外との連絡や、エリア内での迅速な情報共有にPHSは適さない

現在、PHSは内線利用に限られるため、エリア外に出ると通話ができません。また、院内PHSは、あくまでもエリア内での1対1の電話に特化した最小限の機能に絞っているため、急を要する情報を同じチーム、部署、エリア内の人に一斉に伝えるという機能はありません。 -

PHSは院内システムとの連携が不可能

PHSを内線通話用に利用する場合、例えばカルテの閲覧や勤怠管理といった業務アプリとの連携はできないため、常にパソコンやタブレットなど別の端末とハイブリッドで利用する必要があります。

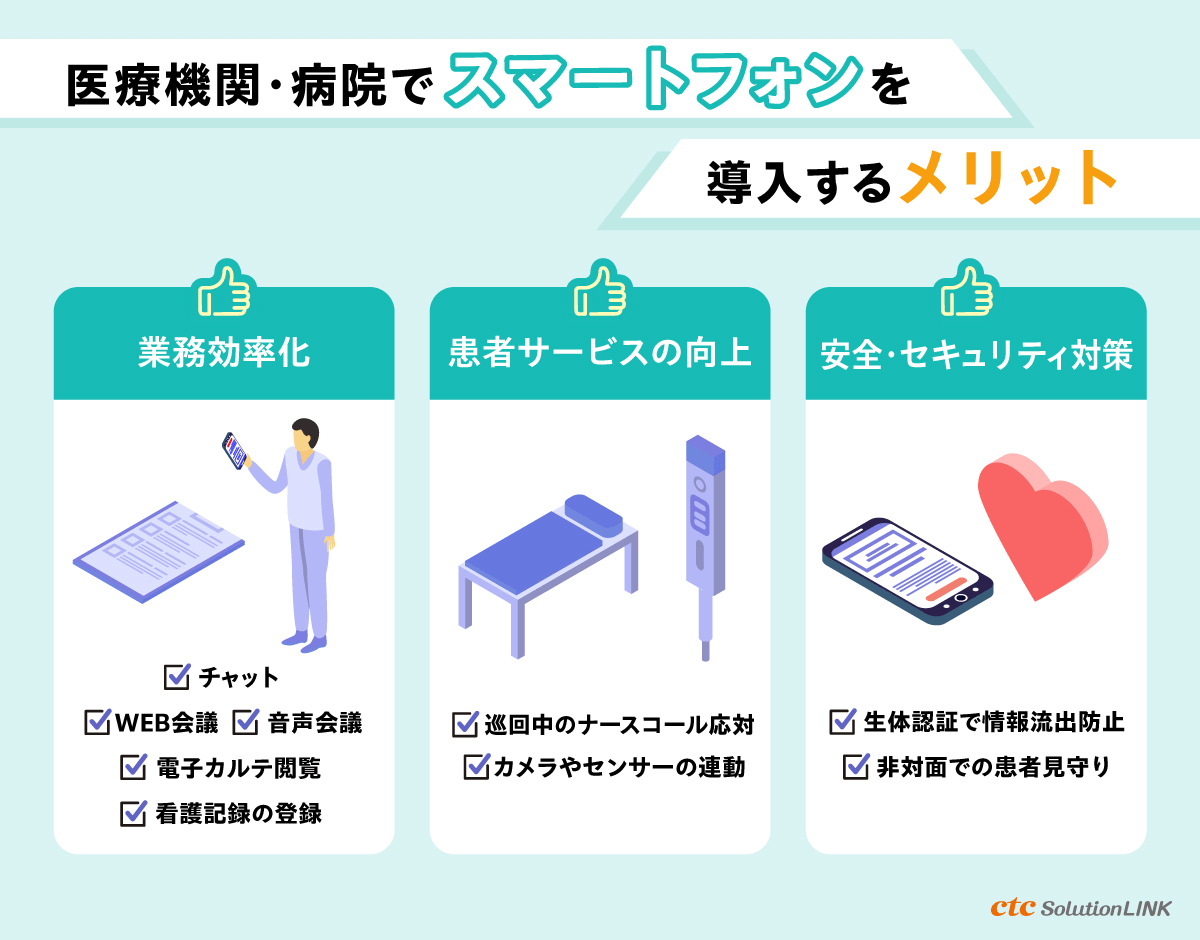

こうした現状を考慮し、業務効率化や患者サービスの向上、安全・セキュリティ対策など多角的に検証した場合、病院・医療機関でのスマホ活用は、今後ますます浸透していくことでしょう。

以下にスマホ導入によって考えられる、代表的なメリットについてご紹介します。

医療機関・病院のスマホ導入メリット┃業務効率化

これまでPHSでは、院内での1対1の音声通話に限られていました。スマホを活用することで、グループチャットやWeb会議、音声会議など、アプリを介して複数名での情報共有が行えるようになります。

さらに電子カルテの閲覧や登録、各種診断結果の参照、看護・介護記録の参照・登録など、診療業務を一括で行えるようになります。

また、勤怠情報や掲示板機能による情報共有など、スタッフ間のコミュニケーションが円滑になり、業務の効率化を促進することができます。

医療機関・病院のスマホ導入メリット┃患者サービスの向上

外部システムとの連携により、提供医療の質の向上もサポート。例えば、スマホをナースコールと連携することにより、ナースコールとほぼ同タイミングでスマホが鳴動。応答するまでの時間が短縮でき、患者さんへの迅速なケアが可能となります。

また、病室カメラや離床センサーなどとの連動により、的確かつスピーディーな対処を実現。このように多様な機能と連携・連動を図ることは、患者さんに提供するサービス・ケアにも好影響をもたらします。

医療機関・病院のスマホ導入メリット┃安全・セキュリティ対策

スマホでは指紋や顔による生体認証が可能になるため、個人情報の流出など情報漏洩事故の防止策にもつながります。

病院でのスマホ導入に関する疑問や悩みを解決! ナースコールや電子カルテとの連動など「よくある質問」を解説

ここまで解説してきたように、スマホ導入によって得られる波及効果は、単にPHSが果たしてきた内線端末の代替機という範疇にとどまりません。スマホが備える多様な機能性や利便性を活用することで、さまざまな改革を実現することができます。

「よくある質問」とそれに対する解説を通して、スマホ導入で叶えることのできる業務のスリム化やコミュニケーションの円滑化を具体的に紹介。

各病院・医療機関が抱えている課題や改善すべき点と照らし合わせた上で、スマホ導入時に重視したいポイントを整理することが、導入後の使い勝手の良さや満足度向上につながるはずです。

Q.スマホの内線機能ではどのような利用ができますか?

PHS同様、内線利用が可能です。また、SMS機能によるショートメッセージ送信や複数名での電話会議、内線着信の転送が可能。さらにナースコールからの呼び出しがあった際、同時に複数台のスマホ端末に同時着信することもできます。

Q.スマホで電子カルテの閲覧はできますか?

可能です。スマホで電子カルテの閲覧ができれば、業務の効率化を図れるのはもちろん、スタッフ間の情報共有もスムーズに。スマートフォン用アプリに対応している電子カルテの利用で、入力が即座にできるので、迅速かつ的確な医療の提供につなげることができます。

Q.外線・内線を1つのスマホで利用できますか?

スマホ1台で、内線・外線の受信・発信ができるので、院内・院外問わずスタッフ間での連絡がシームレスに。2台持ちの不便さからも解放されます。また無線は無料で通話できるほか、外線も定額プランを利用することで通話料を気にすることなくご利用いただけます。

「ctcモバイル」なら既存設備の有効活用で初期コストを抑えた導入も!安定した通信品質と充実の機能で医療現場の働き方をサポート

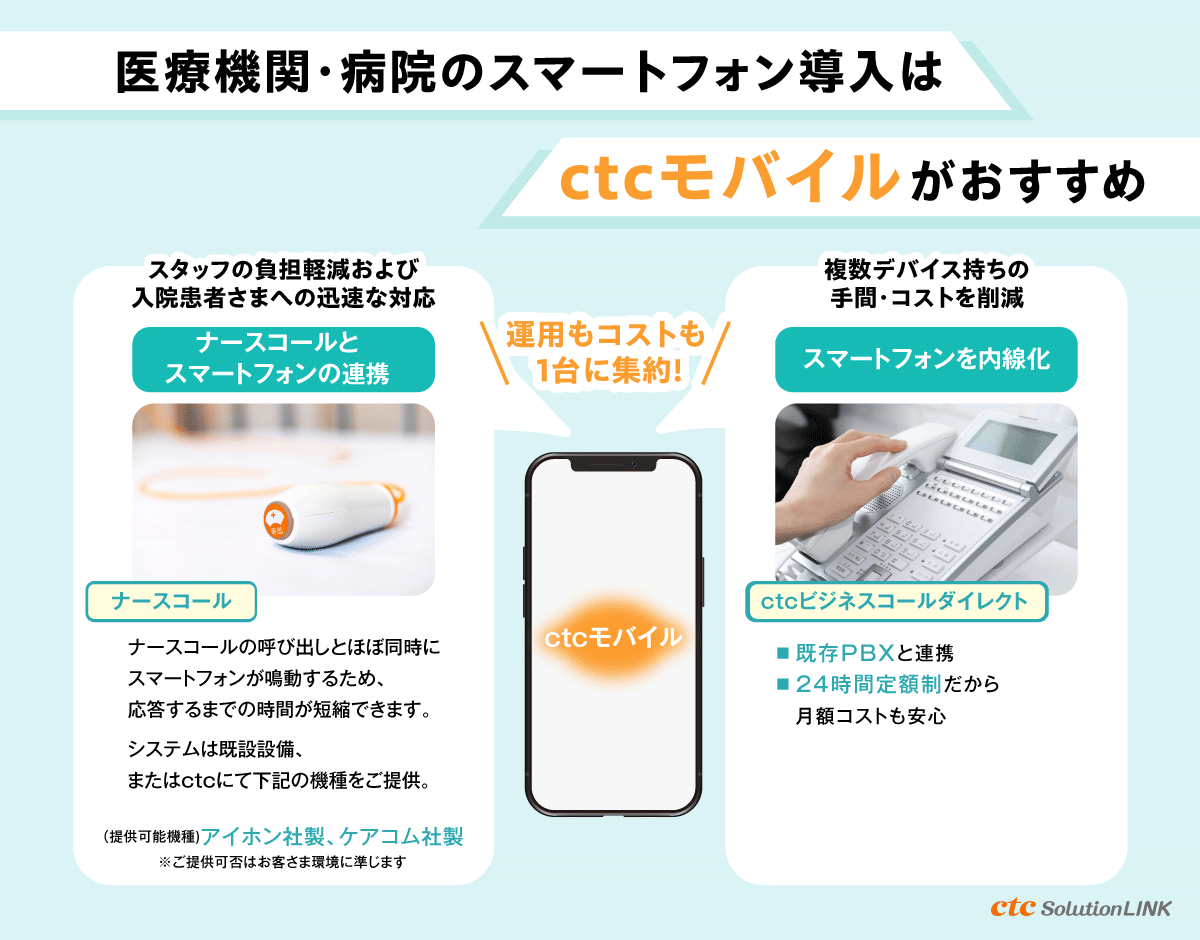

スマホ導入によってスマホの内線化、ナースコールとスマホの連携などにより、医療現場のコミュニケーション機能や業務ツールを1台に集約することができ、運用面のスリム化を図ることができます。

「ctcモバイル」では、例えばナースコールの場合、既存設備を活用することができるので、導入コストを最小限に抑えることができます。もちろん、アイホン社製、ケアコム社製などの機器提供も行っていますので、ナースコールごと一新したい場合の対応も可能です。

また、スマホの内線化については、ctcビジネスコールダイレクトによって既存PBXに変更を加えるだけで利用できるため、初期費用を抑えて導入できるという利点も。スマホ用に新たに内線番号を割り当てることで、使い慣れた内線通話が可能になります。

スマホの導入により、ますます重要となるのが、より安定した通信環境やインターネット接続です。「ctcモバイル」なら、日本全国に広がる充実の通信エリア網、4Gと5G通信のハイブリッドにより、安定した通話品質を確保。また、状況に合わせた最適なネットワークサービスの提案などにより、院内の快適なインターネット接続を実現するなど、お客様のニーズに合わせたご提供が可能です。

スマホ活用で病院のデジタルシフトを推進して医師・看護師の働き方改革を実現。導入・サポートはctcにおまかせください!

PHSからスマホへの移行は、医療機関・病院にとって避けては通れないDX改革の1つです。しかし、24時間業務の中断が許されない病院・医療機関にとって、スタッフ全員に関わるシステムを一変することは、ミスの許されない非常にハードルの高い移行作業でもあります。

ICTに関するサービスをワンストップで担うctcなら、導入までの前段階となるプランの選定から必要な機能の提案、運用管理の仕組みづくりまで徹底サポート。病院・医療機関ごとの特性や、部署ごとに必要なサービス・機器との連携にいたるまで、豊富な知識と経験、多角的な事例をもとに専門スタッフが細やかに対応させていただきます。

また、お客さまのIT環境や状況に合わせ、関連ソリューションと組み合わせることで、最適なDX化や業務の効率化などを含めて総合的にサポートすることも可能です。ぜひお気軽にご相談ください。