フリーアドレスとは。「各社で採用が進む背景」と「導入の目的」を解説

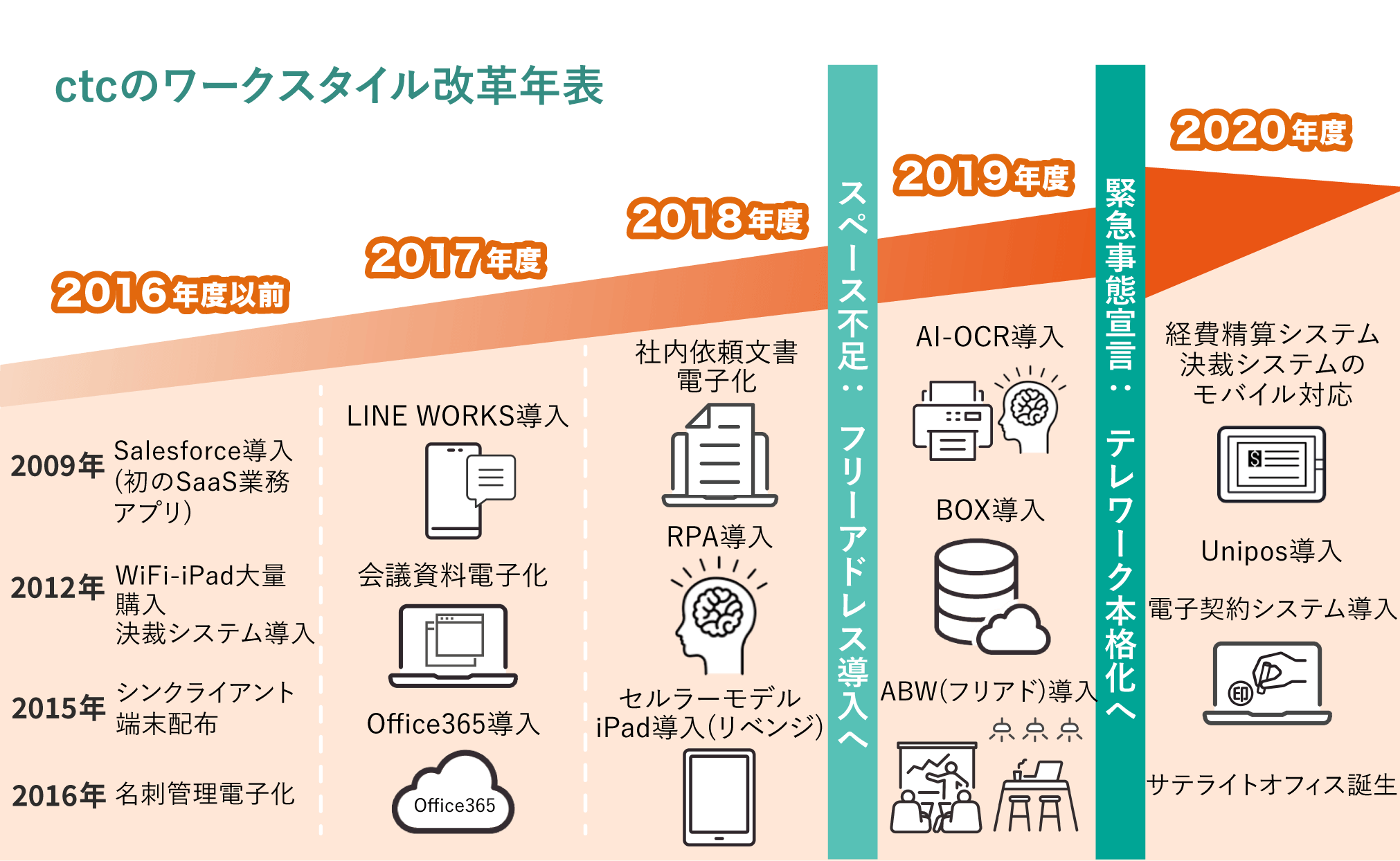

ctcでは2018年度以降「フリーアドレスの導入」を進め、時流に合わせてワークスタイルの改革を実施してきました。

また最近では、働く場所をオフィスに限らず、カフェやフレキシブルオフィスなど自由に選択できるABW(Activity-Based Working)や、自宅でのテレワークと出社型のオフィスワークを組み合わせたハイブリッドワークといった、新しいスタイルに着眼する企業も見られます。

いずれも働く場所に固執することなく、生産性の向上や柔軟性を持った働き方を実現するために、有効な考え方と言えます。しかし実際には、会社にとっての利便性を重視するあまり、オフィスレイアウトや理想ばかりが先行し、形骸化しているケースが見受けられるのも事実です。

「働く社員が本当に働きやすくなるかどうか」という原点に立ち返り、導入のタイミングや取り入れ方を検討する必要があります。

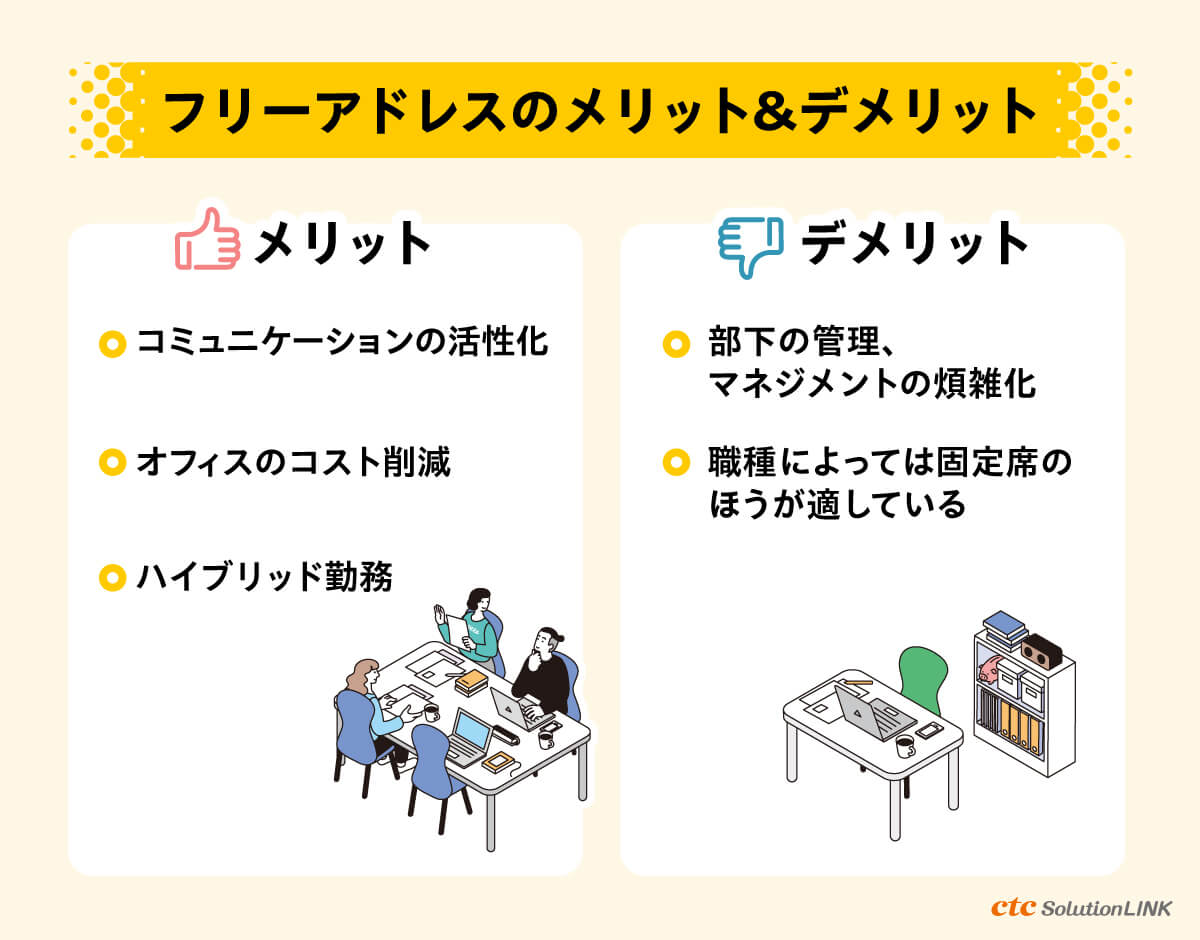

フリーアドレスのメリット&デメリットを知ってスムーズに導入!ルール決めなど事前準備が重要

新たな取り組みを始める際には、メリットとデメリットの両面をしっかり把握した上で、自社にふさわしい導入方法やタイミングを検討し、プランを組む必要があります。

ここではフリーアドレスを導入することで得られるメリットと、想定されるデメリットを検証します。

フリーアドレスのメリット

フリーアドレスを導入することによって考えられるさまざまなメリットの中から、ポイントとなる部分を下記にピックアップします。

- コミュニケーションの活性化

席が固定された従来のスタイルの場合、日々のコミュニケーションや情報交換する相手も、同じ部署や同じ島にいる人に特定される傾向が強くなります。しかしフリーアドレスにすることで、業務上、普段はあまり接点のない社員同士、直属の上司や部下以外の社員と話すきっかけが生まれ、部署や役職、組織を超えた垣根のないコミュニケーションが期待できます。 - オフィスのコスト削減

必ずしも社員全員分の席を設ける必要がないため、省スペース化、ひいてはコスト削減にもつながります。例えば長期休暇中の社員や、日中の大半は外回りという営業部門のスタッフ、1日中ミーティング続きで離席することが多い企画部門のスタッフなど、空席になりがちな人数分のスペースを省くことができます。

また作業ごと、用途ごとにスペースを限定しないために、汎用性のある空間づくりをあらかじめしておくことで、空いているスペースの有効活用が可能になります。 - ハイブリッド勤務

フリーアドレスの導入に際しては、持ち運びできるノートPCの整備やペーパーレス化などが不可欠であり、おのずとテレワークの推進にも役立ちます。そのため、自宅でのテレワークと出社型のオフィスワークを組み合わせたハイブリッドワークに取り組むための第一歩としても有効でしょう。

フリーアドレス化の取り組みを加速させるべき背景としては、国の方向性も影響を及ぼしています。国は、仕事と子育ての両立支援充実のため、子どもが3歳になるまでの間は子育て中の従業員がテレワークを利用できるよう、企業に努力義務を課すことを発表。加えて3歳から小学校入学前までは、テレワークや始業時刻の変更、短時間勤務制度など柔軟な働き方から2つ以上導入することを義務付けることを発表しました。

このような国の方針に沿った働き方を実現するためにも、企業はフリーアドレスの導入を積極的に検討する必要があるのです。

フリーアドレスのデメリット

メリットがある反面、フリーアドレスを導入することによるデメリットも。取り組みを失敗させないためにも、問題点や留意点をあらかじめしっかりと把握しましょう。

- 部下の管理、マネジメントの煩雑化

部署内のメンバーがどこで仕事をしているのかを把握し難いため、急ぎの相談がある時や迅速な報連相、進捗把握などの妨げになることも。また部署のメンバー間の一体感が生まれ難いという側面もあります。常日頃からコミュニケーションを取りやすい状況づくりの工夫が必要でしょう。 - 職種によっては固定席のほうが適している

専用の機械や備品が必要となるような職種の場合、他の席では作業ができないというケースも。また個人的な持ち物や、業務に必要となる大がかりな物、大量の資料などをデスクや引き出しに置いたままにできず、離席時や帰宅時には、毎回荷物を持ち運ばなくてはいけないという点で労力がかかります。用途に合わせてロッカーを配置するなど、対策が必要でしょう。

フリーアドレス導入の流れ。目的設定&社内ニーズを明確に、自社に合った運用を検討しましょう

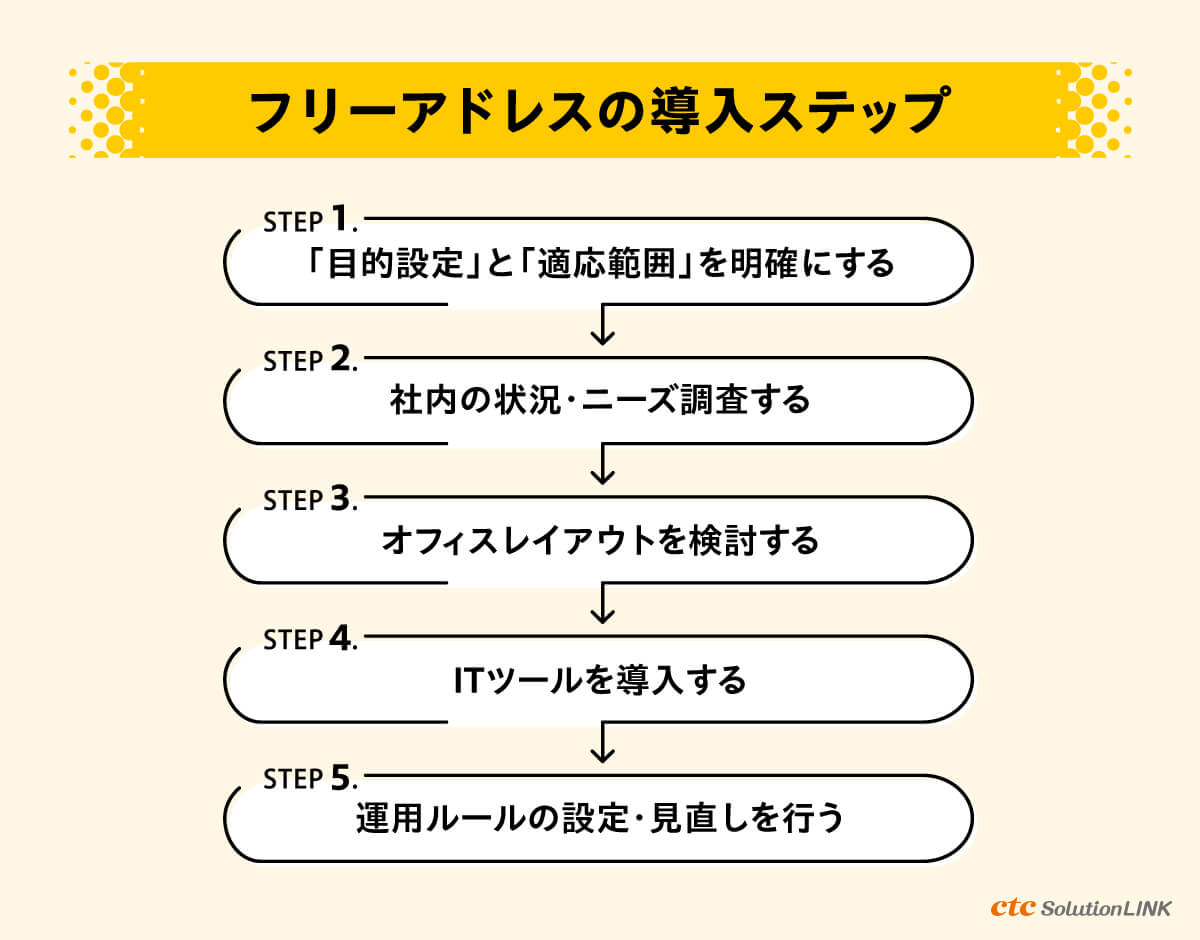

実際にフリーアドレスの導入を検討する場合には、どのようなステップを踏む必要があるのでしょうか。ここでは、ctcがフリーアドレス化に際して実施したステップを例として紹介します。

フリーアドレス化によってctcが目指したのは「業務に合わせてワークスタイルを選び、創造的で生産性の高い働き方の実現」です。

フリーアドレス導入のステップ1:「目的設定」と「適応範囲」を明確にする

導入後に形骸化しないためにも、なぜフリーアドレスが必要なのか、導入する目的や意図をしっかりと社内周知する必要があります。導入メリットを参考にしながら、ゴール設定を明確にし、導入効果をしっかり発揮できるようにしましょう。

また、席を離れることの多い営業部門や企画部門のスタッフは、比較的フリーアドレスとの相性が良いと考えられますが、専門の道具や機密情報を取り扱うような、例えば研究部門や開発部門など、職種によっては固定席の方が業務がはかどるケースも。フリーアドレスを適応する範囲をしっかりと定めましょう。

フリーアドレス導入のステップ2:社内の状況・ニーズ調査する

現状運用しているオフィスワークの問題点や課題を調査し、社員のニーズをキャッチアップしておきましょう。ctcでは部長クラスへのアンケートを実施し、「多人数利用」「個人利用」「長時間利用」「短時間利用」に分けて、座席の比率を決定しました。

フリーアドレス導入のステップ3:オフィスレイアウトを検討する

導入目的、社内ニーズを参考に、適切なオフィスレイアウトを検討していきます。「ミーティングルーム」「集中スペース」「リラックススペース」など、目的に応じた空間を設計していきましょう。

フリーアドレス導入のステップ4:ITツールを導入する

フリーアドレスを効果的に取り入れるためには、IT環境の整備が不可欠です。後述の「フリーアドレスを活性化させるICTツールのご紹介」の段落では、ctcで取り扱っているITツールを例に、フリーアドレスを円滑にするITツールを紹介します。

フリーアドレス導入のステップ5:運用ルールの設定・見直しを行う

フリーアドレスの導入にあたっては、従来のオフィスとは異なる運用ルールの設定が必要になります。例えば「個人所有の荷物」「ミーティングルーム・集中スペースの利用制限」「席選択・コミュニケーション促進」など。評価方法や手段の見直しを繰り替えしながら、自社にフィットする運用ルールをつくりあげていきましょう。

ctcのフリーアドレス導入事例

ctcがフリーアドレスを導入する背景となったのは、ソリューション営業本部の人員増加でした。人員は増えるものの、ワークスペースには、デスクを増やせる余裕がありませんでした。そこで9階フロアのフリーアドレス化を検討。2019年9月から社内検討を開始し、業者プレゼン・選定、社内決済・発注、工事へ向けての打ち合わせを経て、12月に工事を開始。年末年始の期間に工事を完了し、年始の2020年1月6日より運用を開始しました。

フリーアドレス化により、社員数193名に対して193席あった座席は、人員23名増で社員数216名に増えたにも関わらず、68席減の125席に。

※2021年1月に実施した社内調査に基づく

営業部門のフロアだったため、日頃から空席が目立っていたフロアのレイアウトを一新して固定席を縮小。グループ席をはじめ、集中作業用のエリアやリラックスしながら気軽にコミュニケーションが図れるラウンジスペースなど、機能別のエリアを設けました。

導入後のルール

フリーアドレス成功の秘訣は、形骸化しないように適切な運用ルールを決めることです。下記に導入後のルールの例を紹介します。

- ペーパーレスの推進

フリーアドレスで業務をスムーズに進めるためには、ペーパーレス化が必須です。フリーアドレスの場合、社員は決まった座席にいるわけではないので、書類でのやりとりは煩雑になり、保管場所に困るだけではなく、紛失のリスクが高まりかねません。電子データ化し、どこからでも閲覧、作業ができるよう、事前にペーパーレス化を進めておくと良いでしょう。 - 職郵便物や電話の取り次ぎ

社員の座席が固定されていない場合、届いた郵便物を配布する際に支障が生じることも。個人ロッカーに郵便物を入れられるスペースを確保する、部門ごとに共有の郵便受けを設けるなど工夫しましょう。また、代表電話にかかってきた電話の取り次ぎに関しても、不便に感じるかもしれません。電話の子機のように使えるデジタルコードレスフォンや、クラウド上で電話交換機のような働きをする「クラウドPBX」の導入、社用携帯電話の普及などを進めましょう。 - 電話やWEB会議、飲食

電話やWEB会議は、便利ではあるものの周囲の人への配慮が必要です。電話をする際は通路側でする、WEB会議でファシリテーターを担う場合は専用ブースで行う、聞き手として参加する場合はイヤホンあるいはヘッドホンをするなど、お互いに業務に集中しやすい環境を維持するために細かい点もルール決めをしておきましょう。また、フロアの大半が共有スペースになるため、飲食して良い場所や飲み物に限定する場所、昼食時のみOKなど、誰もが気持ちよく利用できる環境を構築しましょう。

導入効果

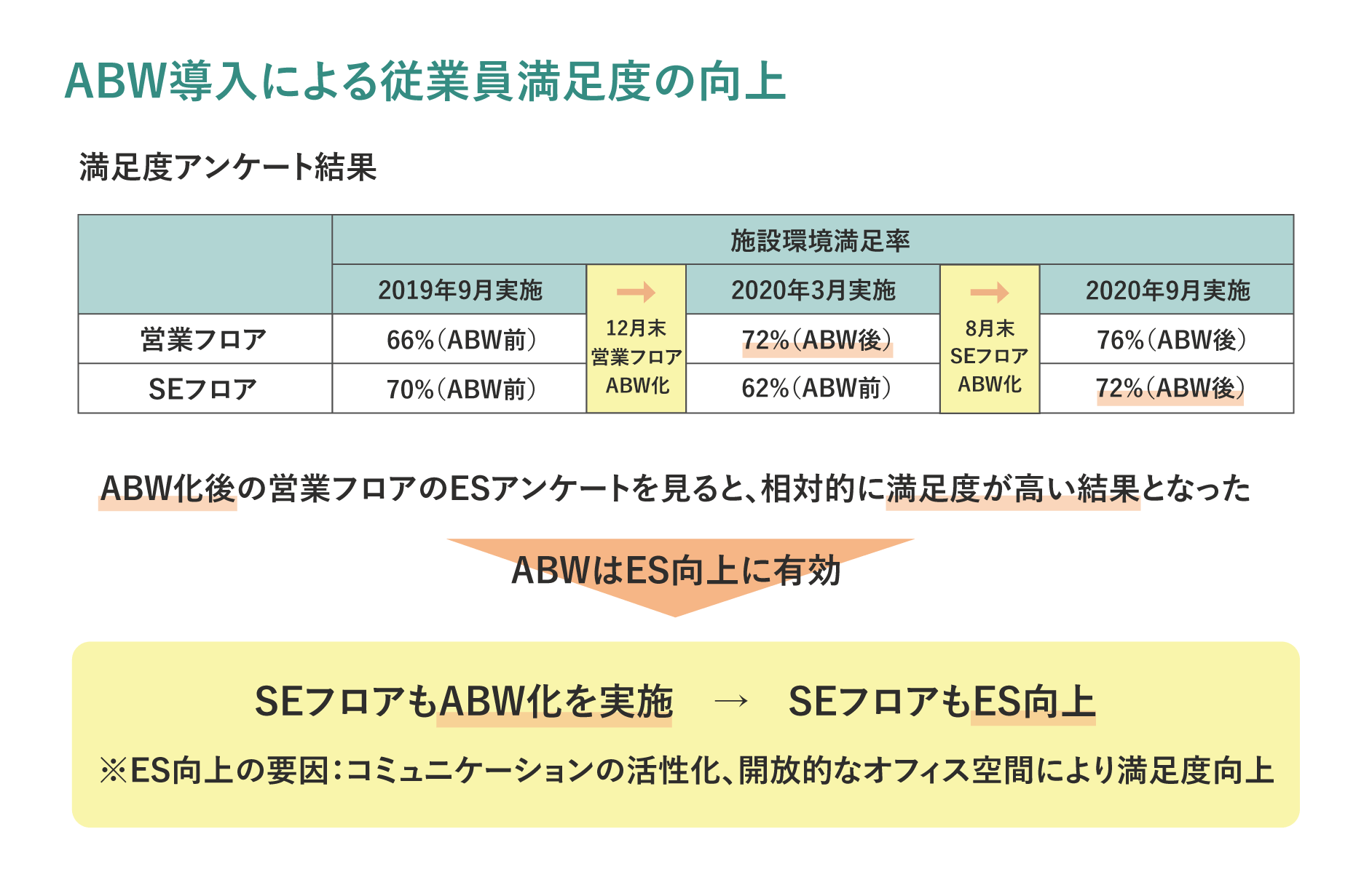

ここでは、実際にフリーアドレスを導入したctcにおける効果の例として、ctcが行った「従業員満足度(ES)」の成果を紹介します。

従業員満足度(ES)とは、「社員が働き続けたいと感じる環境が整っているか」をチェックするための指標のこと。フリーアドレスを導入したことで、「優秀人材の定着を期待できる環境になったか」「採用活動を有利に進められる魅力を持てたか」「仕事のモチベーションを高めて意識改革につなげられているか」といった変化を確かめることができます。

ctcの取り組みの流れとしては2019年にフリーアドレス化の検討を開始し、まずは本社オフィスの営業メインフロアである9階で実践。続いて、10階のSE(システムエンジニア)メインフロアへと段階的に実施していきました。

フリーアドレス化を実施した結果、営業メインフロアとSEメインフロア共に10%程度のES向上を実現。アンケートによると、社員からは以下の声が聞かれました。

「他グループの方との会話が生まれ、若手から相談を受ける回数も増加した」

「マネージャー同士で隣席になることもあり、アイディアや視野が広がった」

「出社制限下のテレワーク対応にもスムーズに移行できた」

フリーアドレスを成功させるポイント

こうした結果を踏まえ、フリーアドレスを成功させるポイントとして下記の点が挙げられます。

- 社員の理解を得る

導入にあたっては会社側のメリットだけではなく、社員一人ひとりにとってどのような利点があるのか、新しい働き方によってどのような好機が生まれるのかなどを伝え、理解を深めておくことが大切です。 - ICT環境を整備する

フリーアドレスの優位性でもある、フレキシブルなコミュニケーションを最大限に引き出すためには、ペーパーレス化、クラウドの活用、固定電話からの脱却などを推進するためのICT環境が不可欠になります。 - 成果をはっきりと示す

環境の良い席をいつも同じ社員が固定的に利用しているなど、フリーアドレスによる恩恵に偏りが生じないためにも、前述したようなルール決めが不可欠。また導入に際して共有した目的と照らし合わせながら、成果を振り返ってみましょう。些細な違和感や不満を吸い上げながら改善を加え、成果が上がっていることを伝えることで、消極的な社員からも共感が得られやすくなります。

フリーアドレスが失敗しやすいポイント

反対に、下記に挙げる失敗しやすいポイントを念頭に置いておくことも重要でしょう。

- 結局は席が固定化されてしまった

週替わり、時間制など、あらかじめルールを決めて席が固定化しないようにしましょう。ランダムに席を決められるアプリなどの導入も有効です。 - 雑談によって生産性が落ちてしまった

コミュニケーションが活性化するというメリットの裏返しとして、雑談が増えるというマイナス要素もあります。対話相手と自分自身の業務に支障が生じないよう、雑談の頻度や長さに気を配ることはもちろん、周囲の集中力を削がない配慮も大切です。企業側としても、コミュニケーションスペースを別途設けるなど、オフィスデザインも考慮しましょう。 - セキュリティの問題が生じてしまった

近くの席にいる顔ぶれが定まらないことから、とくに社員数が多い企業や広いフロアでは、見慣れない人が侵入していても気づかないというリスクも。また、PCや書類を持ち運ぶ場面が増えるので、情報漏洩の危険性が高まる可能性もあります。情報管理やセキュリティ対策に関する社員教育も強化することが不可欠です。

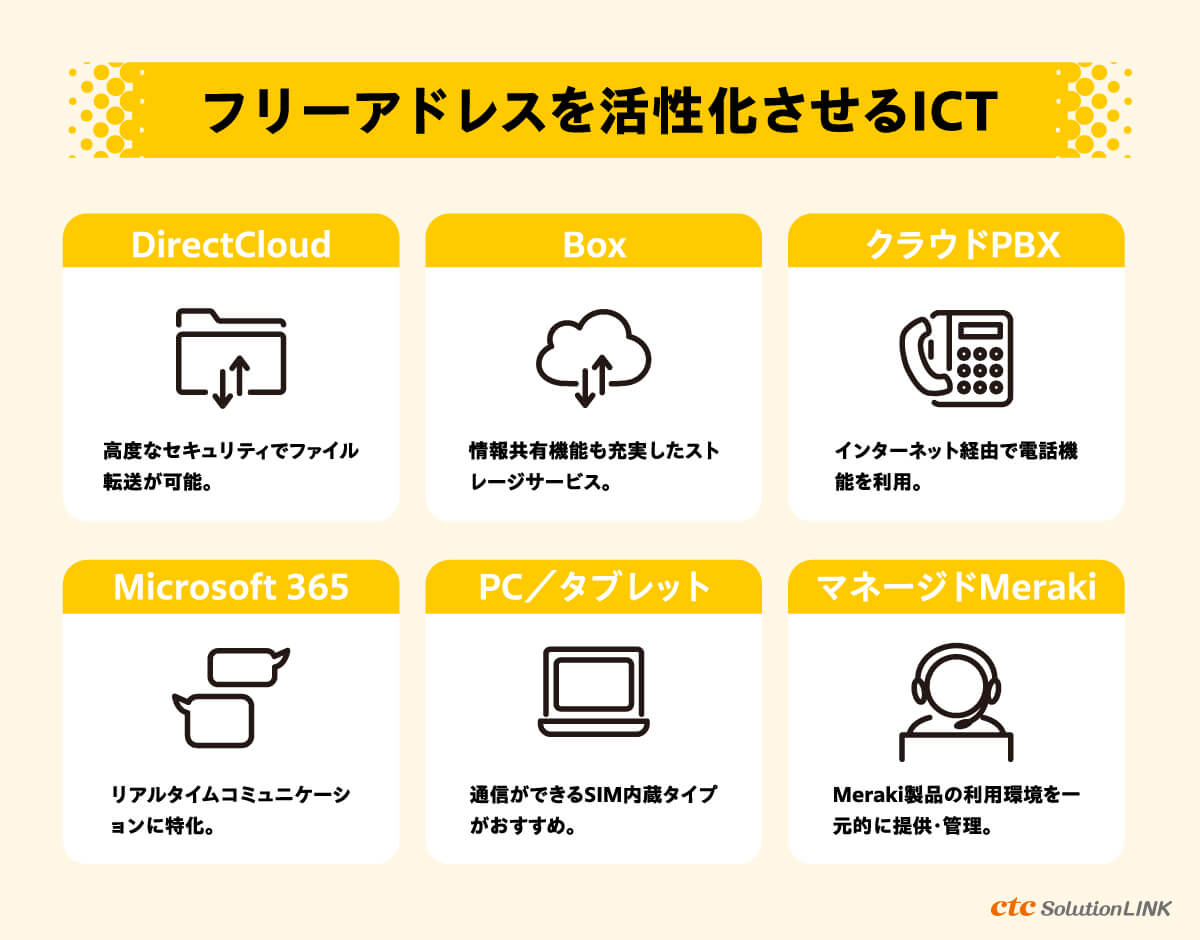

フリーアドレスを活性化させるICTツールのご紹介

「フリーアドレス導入のステップ」でも紹介した通り、フリーアドレス化を実現するためには、ICTツールの活用が不可欠です。以下に、フリーアドレス化に際して役立つツールをピックアップします。

フリーアドレスを活性化させるICTツール

・DirectCloud

国内企業の厳格なセキュリティ要件を満たしたクラウドストレージサービスで、高度なセキュリティ下で「重要ファイル」「大容量ファイル」のファイル転送が可能。

・Box

ストレージとしての機能のみならず、社内外の共同作業や情報共有を加速する「コラボレーション」をはじめ、セキュリティ、コンテンツ管理など多くの機能を装備。

・クラウドPBX

PBXはPrivate Branch exchangeの略で、オフィスに設置する電話交換機のこと。クラウド上のPBXをネットワーク経由で利用する仕組みをクラウドPBXといい、PBXを経由した電話機により、固定電話機からの内線にも対応可能。

・Microsoft 365(Teams)

リアルタイムのコラボレーションやコミュニケーション、会議、ファイルやアプリの共有などができるアプリ。

・SIM入りPC/タブレット(レンタルPC・タブレット)

フリーアドレス導入にあたっては、ノートPCやタブレットなどモバイルデバイスが不可欠です。とくに通信ができるSIM内蔵タイプなら、LTE回線経由で直接インターネットに接続できるため、Wi-Fiやモバイルルーター、スマートフォンやタブレットによるデザリング機能を使わなくても、インターネット接続が可能です。

・マネージドMeraki

CiscoMeraki(シスコメラキ)は、企業向けクラウドによるネットワーク管理ソリューションです。無線LANアクセスポイントからセキュリティアプライアンス、セキュリティカメラ、端末管理までを一元的に管理できます。

ctcでは、ネットワークからシステムの保守運用までワンストップで対応。高信頼のクラウド型コントローラによる一元管理を実現します。

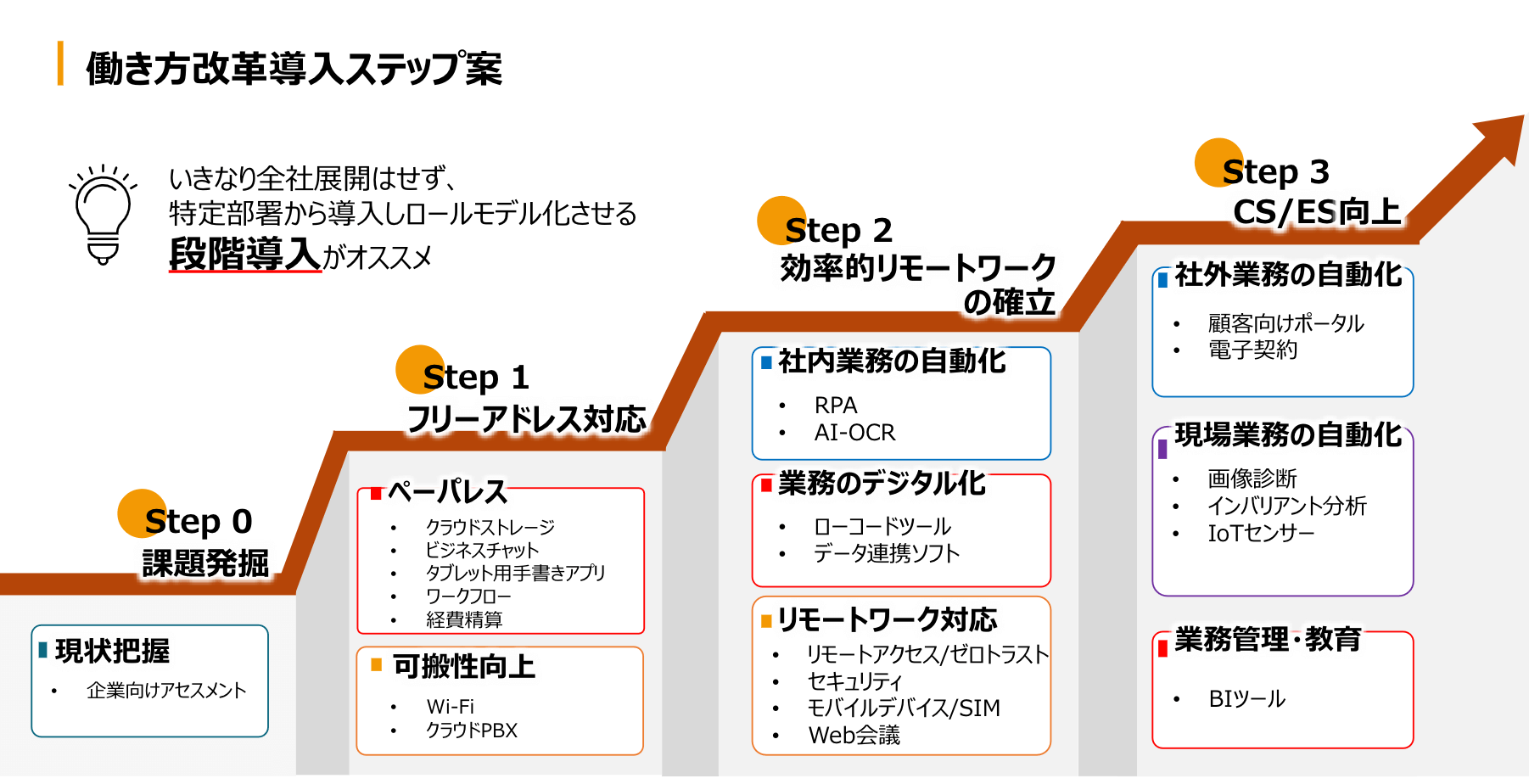

フリーアドレスの導入は「段階導入」がおすすめ

働き方改革の核となるフリーアドレス。導入を検討する際には、企業や部門ごとの特性や環境に沿ったスタイルが求められるため、しっかりとしたプランニングが求められます。

例えば全社一斉に導入するのではなく、特定の部門やフロアに絞り試験的に導入する、限定的な範囲から進め、課題点や改善点を抽出した上で改良を加えていくなど、段階的に拡充していくのも一つの方法です。

しかし部門ごとの業務内容や社員のニーズ、社内全体のシステム環境などあらゆる条件をすべて洗い出し、綿密にプランやスケジュールを組んでいくことは、多大なる時間と労力を要します。

ctcでは、働き方改革を推進するためのさまざまなサービスやツールをご用意し、プランの組み立てから社内周知のポイント、導入までのスケジュール、運用・管理のサポートまで、ワンストップでご提案させていただきます。フリーアドレス化をご検討の際はお気軽にご相談ください。