高度化するサイバー攻撃に備えるエンドポイントセキュリティ。EPPとEDRの違いと企業の多層防御策

このマンガのポイント

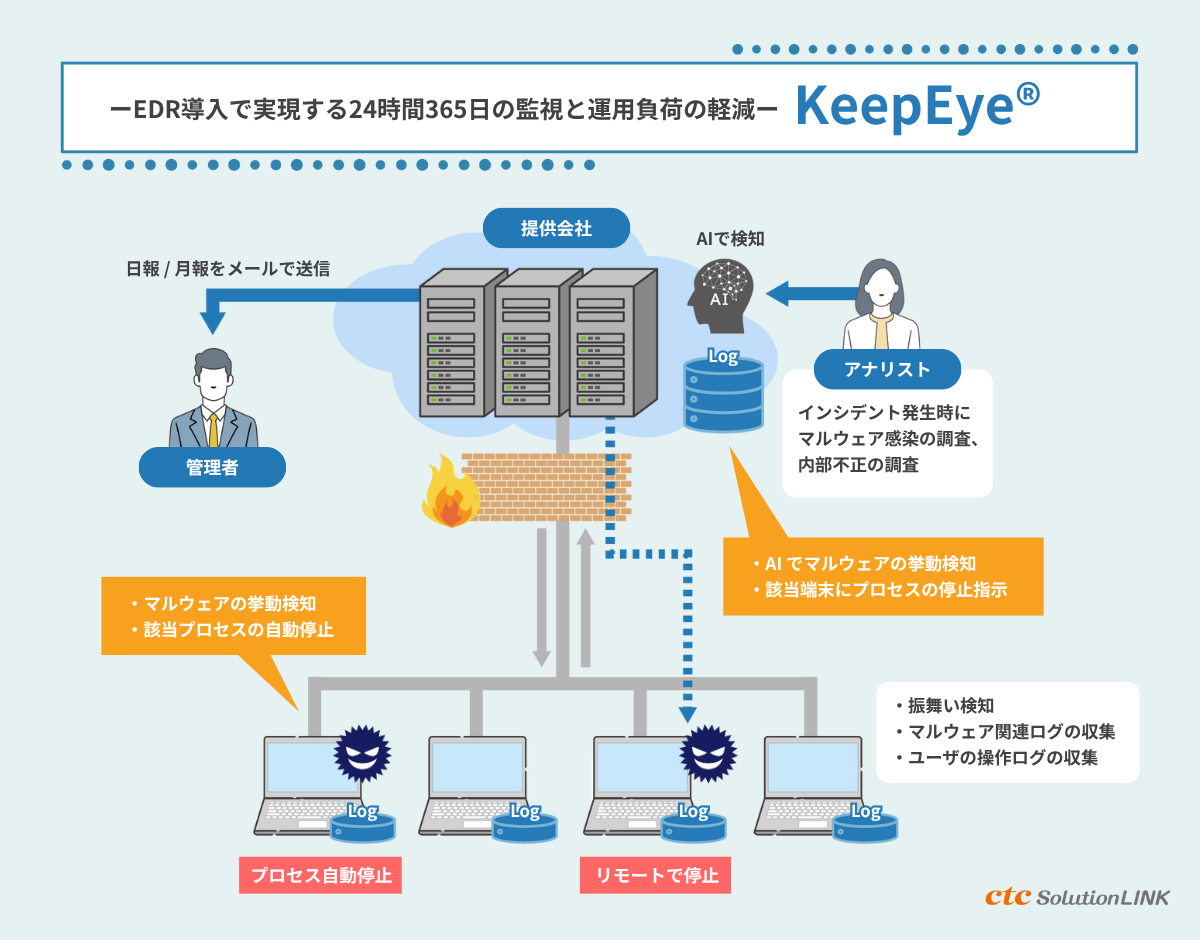

- 従来型アンチウイルスだけでは防ぎきれない高度なサイバー攻撃が急増

- EPPに加え、EDRを組み合わせたエンドポイントの多層防御が効果的である

- セキュリティ人材不足の課題を解決するマネージドサービスの活用がカギ

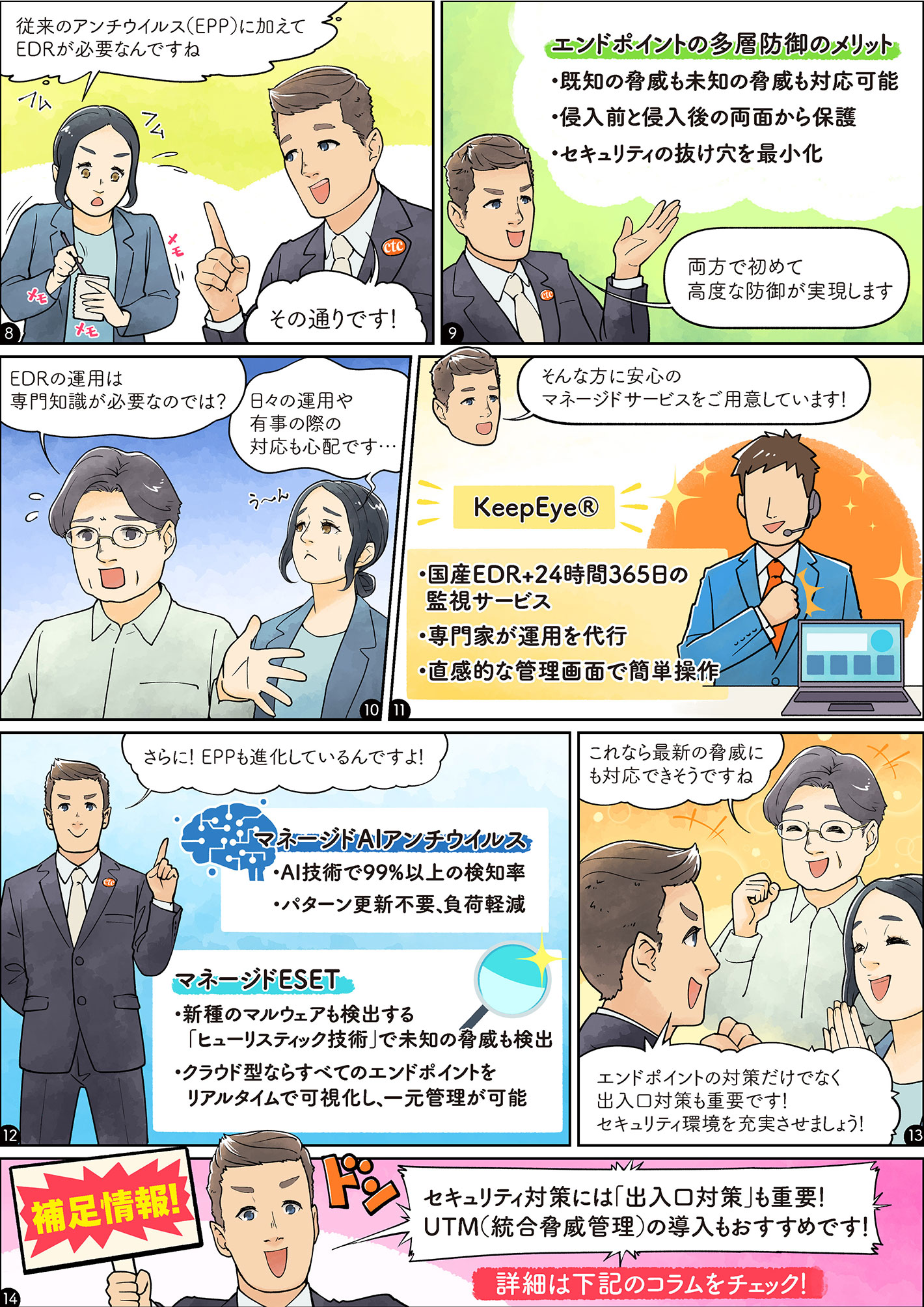

近年、企業を標的としたサイバー攻撃が急増し、その手法も日々巧妙化しています。従来型のウイルス対策ソフトであるEPP(Endpoint Protection Platform)は、既知のマルウェアを検知・防御する「事前対策」として長く活用されてきました。しかし、今日の高度化した攻撃に対しては、十分な防御力を発揮できないケースが増えています。

この課題に対応するのが、EDR(Endpoint Detection and Response)というソリューション。侵入後の不審な挙動を監視・対処する「事後対応」に特化したこのツールは、EPPと組み合わせることで包括的な防御が可能になります。特に「セキュリティ専門家の不足」や「予算の制約」に悩む企業では、最新の脅威に対応できていないケースが少なくありません。また、取引先からセキュリティ対策状況の確認を求められるケースも増加しています。

本記事では、現代のサイバー脅威に対抗するために必要なエンドポイントセキュリティ対策について詳しく解説します。EPPとEDRを組み合わせたエンドポイントの多層防御の重要性はもちろん、少人数でも効率的に運用可能なマネージドセキュリティサービスについても紹介していきます。自社のセキュリティ対策に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。

EPPとEDRとは?わかりやすく解説するエンドポイントセキュリティの基本

エンドポイントセキュリティとは、PCやサーバーなどネットワークの末端(エンドポイント)にある機器を保護するための対策です。スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末も含め、これらの機器はすべて企業のセキュリティにおける重要な防衛点となります。

サイバー攻撃の多くはこれらのエンドポイントを入口として侵入を試みるため、ここでの防御が企業のセキュリティ対策において極めて重要な役割を担っています。特にテレワークの普及により、社外からの接続が増加した現在、エンドポイントセキュリティの重要性はさらに高まっているといえるでしょう。

従来は単一のセキュリティ製品で対応していたエンドポイント保護ですが、攻撃手法の高度化に伴い、「事前防御」と「事後対応」という異なる観点からの対策が必要になっています。マルウェアの侵入を未然に防ぐだけでなく、万が一侵入された場合の被害を最小限に抑える対策も欠かせません。

この両面からのアプローチを実現するのが、EPPとEDRの組み合わせによる包括的な防御戦略です。それぞれの強みを活かした多層的な防御体制を構築することで、高度化するサイバー攻撃にも効果的に対応することが可能になります。

EPPとは?従来型アンチウイルスの役割と限界

従来型のアンチウイルスソフト、すなわちEPPは、主に「事前防御」を担うセキュリティ対策です。既知のマルウェアのパターン(シグネチャ)を検知し、システムへの侵入を未然に防ぐ役割を果たしています。定期的なスキャンやリアルタイム監視によって、悪意のあるファイルやプログラムを検出し、隔離または削除する仕組みです。

EPPはデータベースに登録された既知の脅威に対しては高い効果を発揮する傾向があり、企業のセキュリティ対策の基盤として長く活用されてきました。多くの一般的なマルウェアを検出・駆除する能力を持ち、エンドポイントセキュリティの第一の防衛線として機能します。シンプルな仕組みでありながら、基本的な脅威に対しては今でも有効な対策といえるでしょう。

しかし、EPPは新種のマルウェアや標的型攻撃などの未知の脅威に対しては、パターンマッチングだけでは検知できないという限界があります。また、ファイルレスマルウェア(※)のような新たな攻撃手法に対しても十分な防御ができないという課題を抱えています。攻撃者は常に新しい手法を開発し、従来型のセキュリティ対策をすり抜けようと試みているのです。

(※)ファイルレスマルウェアとは、ハードディスクなどの記憶媒体にファイルを残さず、メモリ上で直接実行されるマルウェアのこと。従来のアンチウイルスソフトではファイルのスキャンに基づいて検知するため、ファイルを残さないこの手法には対応が困難です

EDRとは?侵入後の不審な挙動を検知・対応する仕組み

EDRは、「事後対応」に焦点を当てたセキュリティソリューションです。EPPが主に侵入前の防御を担うのに対し、EDRはすでに侵入した脅威への対応を強化します。

エンドポイントでの異常な挙動や不審な活動を常時監視し、EPPをすり抜けた脅威を検知・対応する役割を担っています。マルウェアが侵入した後の挙動を監視し、不審な動きを検知して被害を最小限に抑えることを目的としているのです。

例えば、通常では見られない大量のファイルアクセスや、不審なネットワーク通信などを検知することができます。特に近年問題となっているランサムウェアによる攻撃に対しても、その特長的な挙動から早期に検知し、対処の可能性を高めることができます。

EDRの主な機能には、エンドポイントの挙動監視、異常検知、インシデント対応支援、フォレンジック(※)機能などがあります。これらにより、従来型のEPPでは捉えられなかった高度な脅威にも対応でき、セキュリティインシデント発生時の調査や対応を効率化することができるでしょう。

(※)フォレンジックとは、サイバー攻撃が発生した際に、デジタル証拠を収集・分析し、攻撃の全容を解明するための調査技術のこと。EDRはこの過程で必要となる証拠データを自動的に収集・保存することで、インシデント発生後の原因究明と対応を支援します

EPPとEDRの違いと組み合わせ。事前防御と事後対応の両面からセキュリティを強化

現代のサイバーセキュリティでは、EPPとEDRを組み合わせた「エンドポイントの多層防御」が重要です。日々進化する攻撃手法に対抗するには、単一の対策だけでは不十分になっているのが現状でしょう。

エンドポイントの多層防御では、EPPが外部からの侵入を防ぎ、EDRが内部の不審な動きを監視するという役割分担が生まれます。この組み合わせにより、より包括的なセキュリティ対策の構築をめざせるようになるのです。EPPで既知の脅威を防ぎ、EDRで未知の脅威や高度な攻撃を検知・対応するという補完関係。これによって、単一の対策では達成困難な強固なセキュリティ体制の構築が可能になります。

このような防御の網の目を細かくすることで、攻撃者の侵入経路を大幅に減らせるでしょう。エンドポイントの多層防御の考え方は、「防御に完全はない」という前提に立ち、いずれかの防御が破られても、次の防御層で食い止めるという発想です。サイバー攻撃が高度化・巧妙化する現代において、この考え方は非常に重要であり、企業のセキュリティ戦略の基本となっています。

ただし、EDRの運用にはセキュリティの専門知識が必要となり、人材不足が課題となっている企業も少なくありません。セキュリティ専門家の採用・育成には時間とコストがかかるため、すぐに対応することは容易ではないでしょう。

この課題を解決するには、専門家による監視サービスが一体化したマネージドサービスの活用が効果的です。マネージドサービスを利用することで、専門的な知識や経験を持つセキュリティチームのサポートを受けながら、高度なセキュリティ対策の実現が可能に。24時間365日の監視体制や、インシデント発生時の迅速な対応など、自社だけでは実現が難しいサービスも活用できるメリットがあります。

企業に最適なエンドポイントセキュリティ選びのポイント

エンドポイントセキュリティ製品比較

企業にとって最適なエンドポイントセキュリティを選ぶ際には、EPPとEDRの両方を組み合わせたエンドポイントの多層防御の構築が重要です。この組み合わせにより、「事前防御」と「事後対応」の両面からセキュリティを強化できるメリットがあります。

製品選定の際には、検知精度や対応できる脅威の種類といった機能面を確認することはもちろん必要でしょう。しかし、それだけでなく管理コンソールの使いやすさ、アラート管理の容易さ、レポート機能の充実度なども重要なポイントです。日々の運用を担当するスタッフの負担を考慮した選定が、長期的な運用成功のカギとなります。

また、多くの企業では情報システム部門の人員が限られているという現実があります。そのため、運用負荷を軽減できるマネージドサービスの活用も検討すべきでしょう。セキュリティは導入して終わりではなく、継続的な監視と対応が必要な分野。その点をふまえた製品選びが重要になってきます。

専門家による監視・運用サービスを利用することで、高度なセキュリティ対策を少ない人的リソースで実現できるというメリットがあります。自社のセキュリティ体制の強化と、情報システム部門の負担軽減を両立させたい企業にとって、マネージドサービスは有効な選択肢となるでしょう。

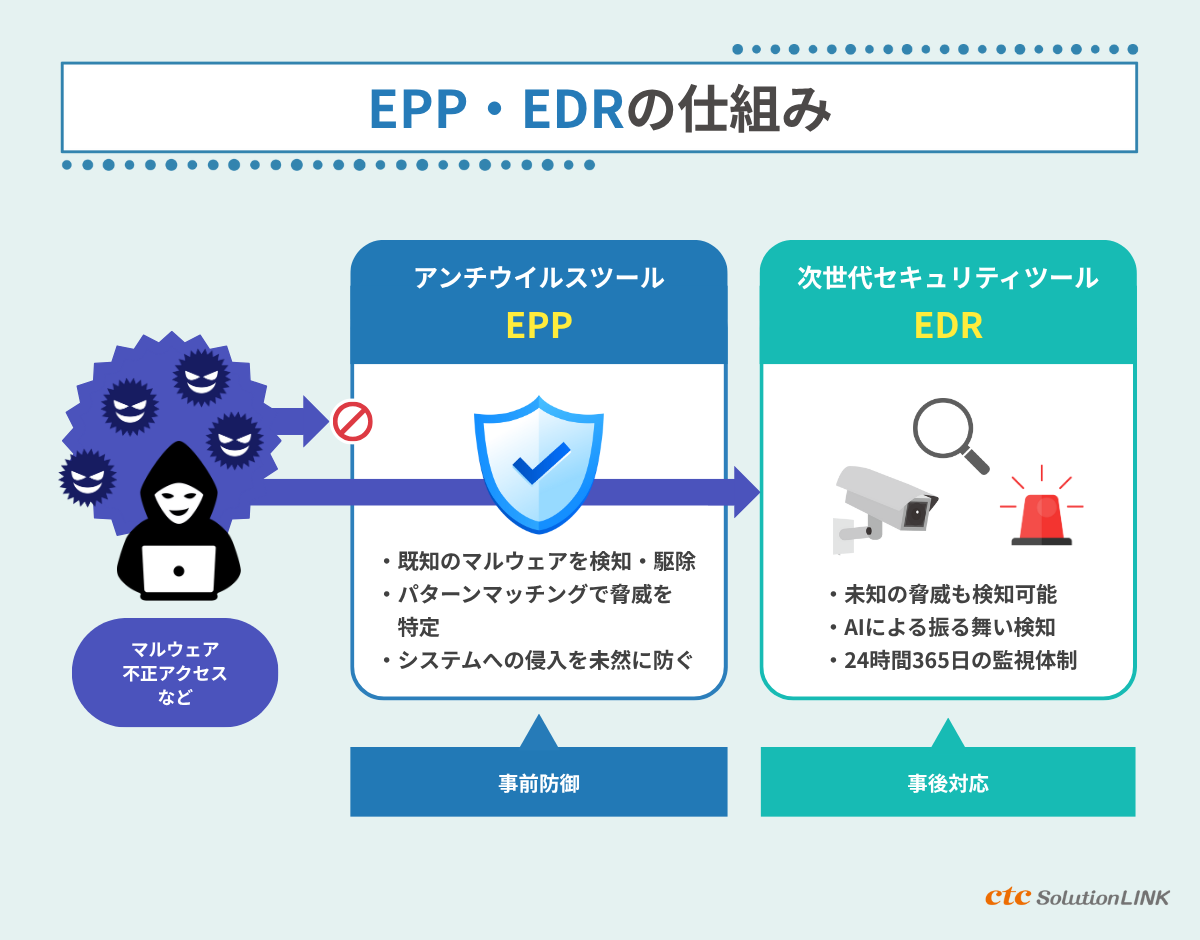

国産EDR「KeepEye®」の特長。EDR導入で実現する24時間365日の監視と運用負荷の軽減

KeepEye®は、国産のEDRソリューションとして、高度な振る舞い検知と24時間365日の監視サービスを提供しています。EPPでは対応できない「事後対応」の領域をカバーし、エージェントによる高度な振る舞い検知と防御機能により、未知のマルウェアも含めたさまざまな脅威から企業のエンドポイントを保護することが可能です。

AIを活用した不審な挙動の検知機能を搭載しており、従来のウイルス対策ソフトでは捉えられなかった高度な攻撃も検知できる点が強みです。また、検知したマルウェアの隔離や端末のネットワークの遮断など、自動対処機能も備えており、迅速な対応が実現します。脅威を検知するだけでなく、対処までをスピーディに行える点は大きなメリットでしょう。

KeepEye®の最大の特長は、専門家による監視運用サービス(MDR)が一体化している点にあります。セキュリティの専門家(アナリスト)がアラートを分析し、本当に対応が必要な脅威を見極めることで、情報システム部門の負担を大幅に軽減できるのです。「お客さまにてセキュリティ専門家を雇用しないで最小限の運用」で高度なサイバー攻撃への対策運用を実現するという考え方が、KeepEye®の基本コンセプトとなっています。

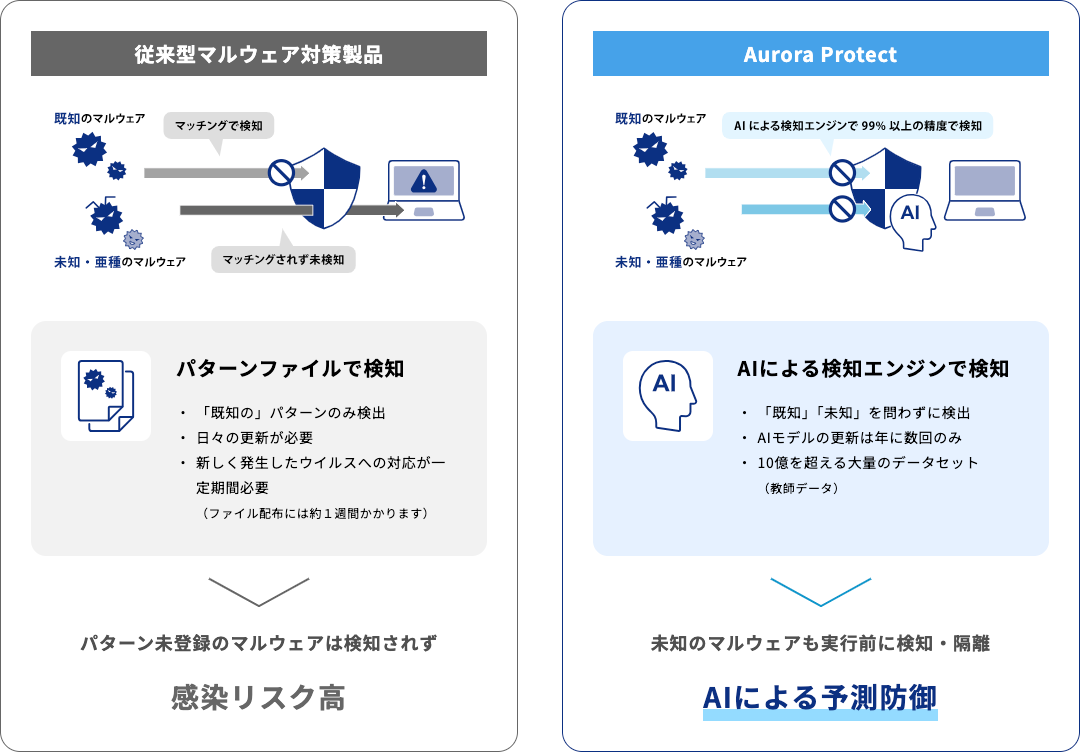

マネージドAIアンチウイルスの効果。AI技術による99%以上の検知率と効率的な運用性

マネージドAIアンチウイルスは、従来のEPPを進化させた次世代型アンチウイルスソリューションです。EPPの主な役割である「事前防御」の領域において、AI技術を活用することでその性能を大幅に向上させています。

従来のウイルス対策ソフトでは検知が難しかったパターンにはない「未知」のウイルスにも対応し、AI技術により99%以上の高いマルウェア検知精度を実現している点が大きな強みです。AIの機械学習で作成された数理モデルがマルウェアをリアルタイムに検知し、10億種類以上のファイルの学習結果をもとに、未知のマルウェアに対しても高い防御率で検知します。

このソリューションの最大の特長は、パターンファイルの日々の更新が不要で、AIのモデル更新は年に数回のみという点でしょう。AIが作り出す数理モデル(検知エンジン)の更新は、おおよそ1~2年に1回のみであり、従来型製品のような日々のパターンファイル更新は必要ありません。従来型EPPの課題であった頻繁なアップデートの負担を解消し、運用負荷を大幅に軽減しながら、常に高いセキュリティレベルを維持できるのです。

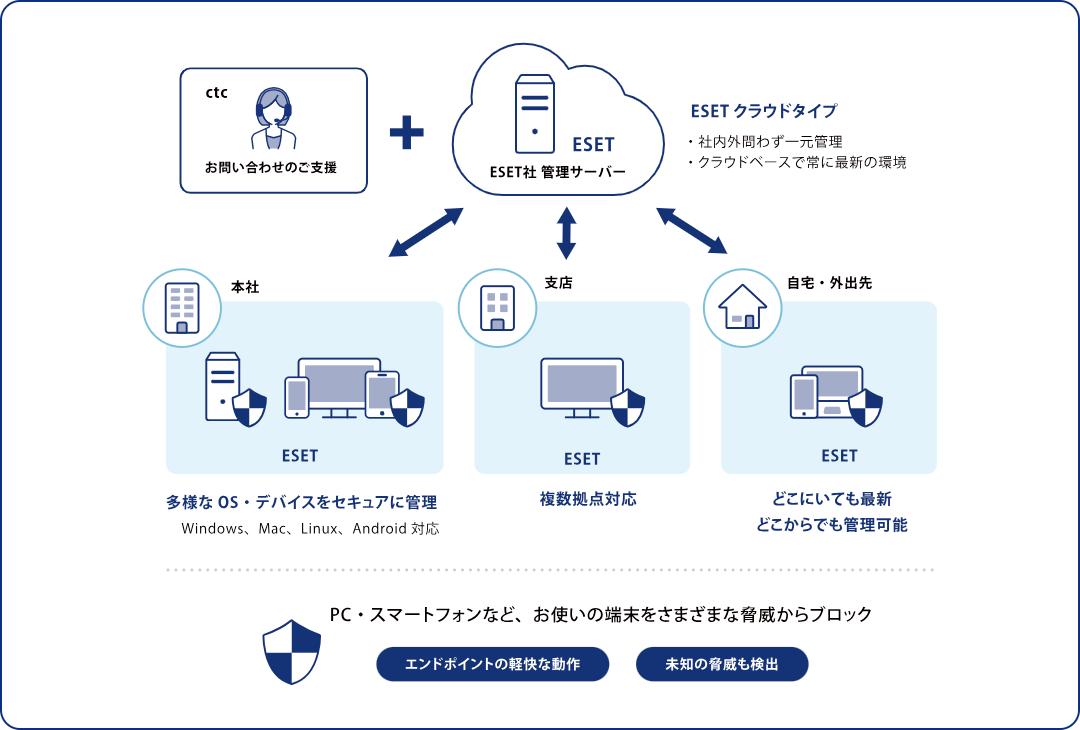

また、管理サーバーはクラウド上で構成されているため、自社でのサーバー構築やメンテナンスが不要という利点もあります。マルウェアの検知状況はクラウド上の管理コンソールで確認でき、管理者による一元管理が可能です。さらに、導入後はctcが窓口対応や毎月のレポート送付などの運用を支援。導入・運用管理の手間が軽減され、少人数の情報システム部門でも効率的に運用できる環境が整います。

主な機能としては、AIによるマルウェア防御、メモリ防御、スクリプト制御、アプリケーション制御、デバイス制御などが挙げられます。最小限の負荷で稼働するので快適なパフォーマンスを実現し、業務効率への影響も最小限に抑えられるでしょう。

▼マネージドAIアンチウイルスの詳細はこちら

マネージドESETの特性。サイバー攻撃対策に効果的!多様なOSに対応する軽快な動作と高い検出力

マネージドESETは、EPPとして高い基本性能を持ち、軽快な動作と高いウイルス検出力を兼ね備えた総合セキュリティソフトです。「事前防御」の領域において、高い精度と効率性を実現しており、多くの企業から支持を得ています。

この製品の大きな特長の一つは、Windows、Mac、LinuxからAndroidまで多様なOSに対応している点です。異なるプラットフォームが混在する環境でも一元的な管理が可能であり、多様な端末環境を持つ企業でも統一したセキュリティポリシーを適用できます。最小6ライセンスから利用可能なため、小規模な環境から大規模な企業まで柔軟に対応可能でしょう。

動作面においても優れた特性を持っています。独自開発の検出システムやプログラムの軽量化により、PCやサーバーの負荷を最小限に抑えているのです。動作待機時・スキャン時も少ないメモリ使用量で、軽快な動作を実現しており、業務効率への影響を最小限に抑えることができます。セキュリティソフトの導入によるパフォーマンス低下を懸念する企業にとって、この特性は大きなメリットとなるでしょう。

セキュリティ性能においても、検出力の高さと誤検出の少なさで高い評価を得ています。検出エンジンによるパターンマッチングだけでなく、独自開発の「ヒューリスティック技術」を搭載。これにより、EPPの弱点である未知のマルウェアへの対応力も強化され、新種の脅威も検出できる仕組みになっています。

さらに、クラウド型ではクラウドベースの管理コンソールにより、早期の環境導入と運用コスト低減を実現。Webブラウザを利用した管理画面でクライアント端末のセキュリティ対策状況を可視化でき、手軽にエンドポイントの一元管理が可能です。導入後はctcの窓口が運用を支援し、お困りごとや障害時もサポートを受けられる点も安心です。

▼マネージドESETの詳細はこちら

ctcのエンドポイントセキュリティソリューションで実現する企業のサイバー攻撃対策

現代の企業を守るためには、EPP(事前防御)とEDR(事後対応)を組み合わせたエンドポイントの多層防御が不可欠です。この両輪がそろってはじめて、高度化するサイバー攻撃に対応できる体制が構築できるでしょう。特に「セキュリティ専門家の不足」という課題に悩む企業には、マネージドサービスの活用がおすすめです。

ctcが提供するKeepEye®(EDR)、マネージドAIアンチウイルス(次世代型EPP)、マネージドESET(多機能EPP)は、企業の状況に応じて最適な組み合わせを選択可能。セキュリティの専門知識が少なくても効率的な運用が実現します。これらのソリューションは、いずれも運用サポートが充実しており、情報システム部門の負担を軽減しながら高度なセキュリティ対策を実施できる点が大きな魅力です。

さらに強固なセキュリティ対策をめざすなら、エンドポイント対策に加え、ネットワークの出入口でも脅威をブロックするUTM(統合脅威管理)の導入も検討されてはいかがでしょうか。UTMは複数のセキュリティ機能を1台に集約し、ファイアウォールや不正侵入検知など、ネットワークレベルでの防御を提供します。UTMとエンドポイント対策を組み合わせることで、入口と端末の両方で防御する多層的なセキュリティ体制を構築できるのです。

▼UTMの詳細はこちら

ctcでは、お客さまの環境や課題に応じた最適なセキュリティソリューションをご提案し、導入から運用サポートまで一貫したサービスを提供しています。「高度化するサイバー攻撃への対応」「少人数での運用」「取引先からのセキュリティ対策状況の確認への対応」など、情報システム部門が抱える課題解決に向けて、ぜひctcまでお気軽にご相談ください。

セキュリティ対策は一度導入して終わりではなく、継続的な運用と改善が必要です。ctcのマネージドサービスなら、最新の脅威に対応しながら、効率的かつ効果的なセキュリティ体制を維持することができます。サイバー攻撃のリスクが高まる現代だからこそ、信頼できるパートナーと共に、堅牢なセキュリティ環境を構築していきましょう。